海南热带海洋学院简介

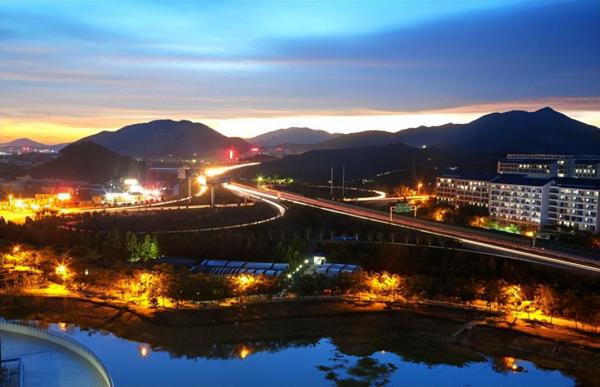

海南热带海洋学院(Hainan Tropical Ocean University),坐落于海南省三亚市,是由海南省人民政府、中华人民共和国自然资源部(国家海洋局)、中国海洋石油集团有限公司、三亚市人民政府、三沙市人民政府共建的全日制公办普通本科省属高校,是外交部、教育部“中国—东盟教育培训中心”,教育部“教育援外基地”,中国非物质文化遗产传承人群培训基地,为上海合作组织大学中方成员院校。学校由中国海洋大学对口支援。

海南热带海洋学院创建于1954年,始于广东省海南黎族苗族自治区初级师范学校;1977年学校一分为三;1993年海南省通什师范专科学校与海南省通什教育学院合并成立琼州大学(专科);2006年升格为本科院校并更名为琼州学院,同年海南省民族师范学校并入;2015年更名为海南热带海洋学院;2018年海南省海洋与渔业科学院整建制转隶学校。

截至2022年11月,学校有三亚、五指山两个校区,校园面积2200多亩,总建筑面积53.29万平方米,固定资产总值197771.82万元,教学科研仪器设备总值19112.24万元;设有二级学院19个,开办本科专业55个、中外合作办学本科专业2个、专科专业9个;有一级学科硕士学位授权点2个、专业学位授权领域10个;有教职工1450余人,其中专任教师851多人,有全日制在校生18548多人,其中硕士研究生206人、本科生15429人、专科生2878人,留学生35人;馆藏纸质图书177.07万册,电子图书206.97万册。

前身溯源

- 海南通什师范专科学校

1958年冬,海南黎族苗族自治州师范专科学校创办,校址位于通什市(今五指山市)。

1960年(《通什市志》显示为1959年),高校调整,学校并入海南师范专科学校。

1977年冬,在原自治州师范学校基础上办大专班。

1982年初,自治州师专搬迁到原广东民族学院校址。

1983年10月,经广东省人民政府批准复办。

1988年,改名为通什师范专科学校。

- 海南通什教育学院

1981年7月,广东省海南黎族苗族自治州教师进修学院创办。

1983年,更名为广东省通什教育学院。

1988年4月,更名为海南省通什教育学院。

- 海南民族师范学校

1954年3月,海南黎族苗族自治区初级师范学校成立。

1955年,改为广东省海南黎族苗族自治州师范学校。

1977年,开始设置大专班。

1982年,大专班停办。

1988年,更名海南民族师范学校。

合并发展

1992年,海南省人民政府向国家教委申请正式建立琼州大学。

1993年7月,国家教委正式批准在海南通什师范专科学校和海南通什教育学院合并组建为琼州大学(专科)。

1994年4月,琼州大学在通什市(现五指山市)挂牌成立。

1999年,试办本科,首批招收汉语言文学、数学与应用数学2个专业。

2006年2月,中华人民共和国教育部同意在琼州大学的基础上正式设立琼州学院(本科),并撤销琼州大学建制; 同年4月,海南民族师范学校并入琼州学院。

2008年1月,琼州学院三亚校区正式开工建设;同年4月,经中华人民共和国教育部批准,学校为教育部“教育援外基地”;9月,学校外语系、计算机系、物理系、旅游系、数学系等共3500多名学生进驻三亚新校区上课,学校办学主体逐步由五指山向三亚转移。

2009年9月,学校所有新生在三亚校区报到入学;同年,学校获得学士学位授予权单位。

2010年12月,海南省人民政府和三亚市人民政府签署共建琼州学院协议,琼州学院成为省市共建高校。

2011年,申报成为“服务国家特殊需求人才培养项目”——培养旅游管理硕士专业学位研究生试点单位。

2012年,成为上海合作组织大学中方成员院校。

2013年,通过教育部本科教学工作合格评估;同年,成为民政部首批国家社会工作专业人才培训基地。

2014年,学校大学科技园被认定成为国家级大学科技园。

2015年,成为中国-东盟教育培训中心;同年9月,“琼州学院”更名为“海南热带海洋学院”。

2018年12月,海南省海洋与渔业科学院转隶归属学校管理。

2020年9月,成为全国高校海洋类学术期刊联盟理事单位;同年12月,被国家卫生健康委等授予“无偿献血促进奖”。

院系专业

截至2022年11月,学校设有二级学院19个,开办本科专业55个、中外合作办学本科专业2个、专科专业9个。

| 学院 | 本科专业 |

| 海南热带海洋学院创意设计学院 | 数字媒体技术、环境设计、视觉传达设计 |

| 海南热带海洋学院艺术学院 | 音乐学(师范)、音乐表演、舞蹈编导 |

| 海南热带海洋学院外国语学院 | 英语(师范)、俄语、泰语 |

| 海南热带海洋学院体育与健康学院 | 体育教育(师范)、社会体育指导与管理、休闲体育 |

| 海南热带海洋学院商学院 | 海事管理、物流管理、市场营销、财务管理、电子商务 |

| 海南热带海洋学院生态环境学院 | 环境工程、生态学、海洋资源与环境 |

| 海南热带海洋学院水产与生命学院 | 生物科学、生物技术、水产养殖学、海洋渔业科学与技术 |

| 海南热带海洋学院食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(含营养与养生方向)、食品质量与安全 |

| 海南热带海洋学院人文社会科学学院 | 汉语言文学、汉语国际教育、秘书学、历史学(师范)、文物与博物馆学、新闻学、国际事务与国际关系 |

| 海南热带海洋学院民族学院 | 小学教育(师范)、学前教育(师范)、应用心理学、社会工作、园艺 |

| 海南热带海洋学院马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) |

| 海南热带海洋学院旅游学院 | 旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 |

| 海南热带海洋学院理学院 | 数学与应用数学(师范)、物理学(师范)、化学 |

| 海南热带海洋学院海洋信息工程学院 | 电子信息科学与技术、通信工程、船舶电子电气工程 |

| 海南热带海洋学院计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 |

| 海南热带海洋学院海洋科学技术学院 | 海洋科学、海洋技术 |

| 海南热带海洋学院国际教育学院 | – |

| 海南热带海洋学院继续教育学院 | – |

| 海南热带海洋学院国际学院 | – |

| 海南热带海洋学院国际航海学院 | – |

| 参考资料: | |

师资力量

截至2022年11月,学校有教职工1450余人,其中专任教师851多人,高级职称教师403多人,博士、硕士学位教师660多人;有双聘院士4人,国务院特贴专家1人,省委联系服务重点专家4人,南海名家3人,南海名家青年项目7人,南海名家工匠项目1人,省级有突出贡献专家4人,省“515人才工程人选”12人,省级教学名师3人、千人专项1人、省优秀教师5人,省优秀教育工作者1人,省“双百”人才团队6个。

学科建设

截至2022年11月,学校有一级学科硕士学位授权点2个、专业硕士学位授权类别10个、省级重点学科8个

| 类别 | 名称 |

| 一级学科硕士学位授权点 | 水产、海洋科学 |

| 专业硕士学位授权类别 | 社会工作、资源与环境、旅游管理、汉语国际教育、文物与博物馆、音乐、艺术设计、电子信息、生物与医药等 |

| 省级重点学科 | 动物学、旅游管理、环境工程、民族学、海洋科学、海洋工程、水产学、工商管理 |

教学建设

- 质量工程

截至2022年11月,学校有国家级专业综合改革试点项目1个、国家级一流本科专业建设点1个、教育部供需对接就业育人项目3项、省级特色专业6个、省级应用型转型专业13个、省级一流本科专业建设点11个、省级精品课程11门、省级在线开放课程2门、省级一流本科课程11门、省级特色实验教学示范中心1个,建有校外实习基地440个。

| 类别 | 名称 |

| 国家级专业综合改革试点项目 | 旅游管理 |

| 国家一流本科专业建设点 | 旅游管理 |

| 教育部供需对接就业育人项目 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司(定向人才培养培训项目)、赛云九洲科技股份有限公司(定向人才培养培训项目)、赛云九洲科技股份有限公司(就业实习基地项目) |

| 省级一流本科专业建设点 | 海洋技术、旅游管理、环境工程、生态学、食品科学与工程、社会工作、休闲体育、水产养殖学、海洋科学、网络工程、园艺 |

| 省级一流本科课程 | 帆船运动、数据库系统原理、鱼类学、中国当代文学、海洋生态学、普通话学习与水平测试教程、文学概论、水产食品加工学、帆板运动、物理海洋学、大气污染控制工程 |

- 学生成绩

2021至2022学年,学校学生在各类学科竞赛中,获奖439项,其中国际级奖2项,国家级奖168项,省部级奖269项;发表学术论文110篇,以“第一作者”身份发表论文38篇;申报大学生创新创业计划项目252项,入选国家项目立项27项,省级立项团队56项,校级项目167项,在2022年第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、2022年互联网+比赛省级赛等中获金奖1项,铜奖1项,优秀奖4项,在省教育厅主办的2022年中美青年创客大赛海口赛区决赛中获二等奖2项、三等奖4项及优秀组织奖。

截至2022年11月,近年来,学校学生获得国家级奖励328项、省部级奖励669项。近3年,学校学生在全国海洋航行器设计与制作大赛中获一等奖2项,“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛铜奖2个,“创青春”全国大学生创业大赛银奖1个、铜奖1个,中国青年志愿服务项目大赛银奖1个、铜奖2个,全国“三下乡”社会实践活动优秀团队、个人各1个;在电子设计大赛、导游大赛、创新创业技能大赛等学科竞赛中获得国家级一等奖90个,二等奖72个,全国大学生海洋知识竞赛大洋奖1个。

- 教学成果

截至2021年3月,学校获省级教学成果奖13项。 2021至2022学年,学校获2021年教育部第二批产学合作协同育人项目3项,教育部高等学校交通运输类专业教学指导委员会航海技术教学指导分委员会教育教学改革研究项目1项,省级教学成果奖4项,省级教育教学改革研究项目30项(其中重点项目6项、一般项目14项、自筹项目10项)。

科研机构

截至2022年11月,学校有院士工作站4个、院士创新中心1个、国家级研究中心1个、教育部重点实验室1个、文化和旅游部重点实验室1个、省级救护保育中心1个、省级重点实验室(含筹建)4个、省级研究中心3个、省级研究基地5个、省级监测中心(筹建)1个、市级实验室10个、其他等级科研平台5个。

| 类别 | 名称 |

| 院士工作站 | 朱蓓薇院士工作站、杨志峰院士工作站 |

| 院士创新中心 | 朱蓓薇院士团队创新中心 |

| 国家级研究中心 | 国家海洋食品工程技术研究中心南海研发中心暨海南海洋食品创新研究院 |

| 教育部重点实验室 | 热带海洋生物资源利用与保护教育部重点实验室 |

| 文化和旅游部重点实验室 | 海岛旅游资源数据挖掘与监测预警技术文化和旅游部重点实验室 |

| 省级救护保育中心 | 海南省海龟救护保育中心 |

| 省级重点实验室(含筹建) | 海南省热带海洋渔业资源保护与利用重点实验室、海南省两栖爬行动物研究重点实验室、海南省近岸海洋生态环境与碳汇重点实验室、海南省海洋生物技术重点实验室(筹) |

| 省级研究中心 | 海南省海洋食品工程技术研究中心、海南省海洋测绘工程研究中心、海南省现代化海洋牧场工程研究中心 |

| 省级研究基地 | 海南民族教育重点研究基地、海南省民族研究基地、海南省国际海岛休闲度假旅游研究基地、海南省南海文明研究基地、海南省自由贸易港邮轮游艇研究基地 |

| 省级监测中心(筹建) | 海南省海洋资源环境监测中心(筹) |

| 市级实验室 | 三亚碳计量与应用研究实验室、三亚市野生灵芝研究重点实验室、三亚市热带植物分子育种实验室、三亚市两栖爬行动物研究实验室、三亚新能源新材料重点实验室、三亚市计算机视觉重点实验室、三亚市热带海洋功能性食品研发及海洋食品安全研究重点实验室、三亚市功能槟榔研究重点实验室、三亚市海水增养殖研究重点实验室、三亚滨海耕地地力保育重点实验室 |

| 其他等级科研平台 | 海洋观测研究所、铸牢中华民族共同体意识研究中心、马来西亚研究中心、三亚旅游商品协同创新中心、上海合作组织大学区域学中方研究中心 |

科研成果

截至2022年11月,近三年来,学校共承担各类科研课题376项,省部级以上项目376项,其中国家级项目28项,省级重大科技项目2项;学校获2020年海南省科学技术奖2项,2020年度辽宁省科学技术奖科技进步二等奖1项(第二参与单位),第七届辽宁省哲学社会科学奖•成果奖研究报告一等奖1项(第二参与单位),中国旅游研究院文化和旅游优秀成果奖研究报告三等奖1项(独立完成单位),获三亚市哲学社会科学奖8项(独立完成单位),其中二等奖3项,三等奖5项。

2021年,学校获批立项科研项目139项,其中自然科学类88项,人文社科类51项;新增国家基金项目2项,获横向经费865万元;以学校署名单位教师为第一作者或通讯作者发表期刊论文共计336篇,其中cssci、csscd、中文核心期刊共50篇;发表著作共计18部;获国内授权专利共109项,其中发明专利9项,国际专利8项。

学术资源

- 馆藏资源

据2023年1月学校图书馆官网显示,海南热带海洋学院图书馆馆藏纸质文献180.35万册,电子图书191.16万册,电子期刊93.94万册,学位论文979.58万册,纸质期刊1558种,音视频8.48万小时;数据库39个。 期刊学报

《海南热带海洋学院学报》是由中华人民共和国海南省教育厅主管,海南热带海洋学院主办的一份综合性学术期刊;学报主要设有黎学研究、天涯文化论坛、政治经与济、高教研究、文学与艺术、文化研究、理论及应用研究、教育与教学等栏目;学报被“中国学术期刊网络出版总库”“CNKI系列数据库”“万方数据数字化期刊群”“中国核心期刊(遴选)数据库”“维普系列数据库”“超星域出版平台”等全文收录。

合作交流

截至2022年11月,学校先后与五大洲和港、澳、台共65个国家和地区的135所高校和教育机构开展合作与交流。签署合作协议156份,其中与“一带一路”国家和地区的协议87项;派出1000多名学生做交换生、汉语志愿者、共同培养硕士生、游学生、海外实习生,涉及20多个国家和地区,接收来华留学生320名,涉及15个国家;交流合作项目数十个;组织承办的国际论坛、国际研讨会30余场,接待和参加国际国内合作交流会议320多次;有中外合作办学项目2个,引入奥地利IMC应用技术大学教育资源,逐渐形成中奥协同、校企协同的人才培养模式。

截至2022年11月,学校与上海迪士尼、国家海洋局三亚海洋环境监测站、中国林科院热林所试验站、宋城集团三亚千古情景区等企、事业单位站所签订合作协议,共建实践教学基地;各学院根据专业特点、行业需求和工作实际,探索2+0.5+1+0.5和3+1等多种实践教学安排模式;确定“海南晨海水产有限公司实践教学基地”等20个基地为学校示范性实践教学基地。

学校标识

- 校徽

| 释义 | 图片 |

| 学校校徽为圆形,内含中英文校名和建校年份“1954”;颜色以深蓝色为主色调,橙色相衬。图案以帆船、海浪、书本等元素构成,寓意学校在浩瀚的海洋中破浪航行,开拓创新、勇往直前,探索知识、追求真理,奋斗不息,永续发展。 |  学校校徽 学校校徽 |

| 参考资料: | |

- 校旗

| 释义 | 图片 |

| 学校校旗印有学校校徽和校名。校旗为长方形旗帜,蓝白相间,上下排列,校徽和中英文校名印于中间纯白色上。 |  学校校旗 学校校旗 |

精神文化

- 校训

明德、博学、励志、笃行

释义:学会做人,勤奋好学,立志成才,善于做事。它体现了一个人成功之道:“明德”是做人之本,“博学”是成事之基,“励志”是成才之力,“笃行”是成功之途。

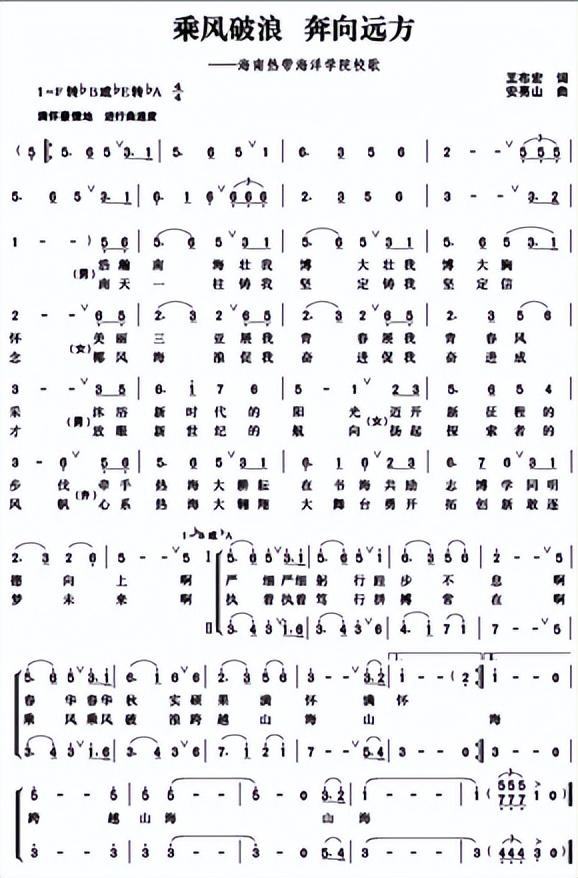

- 校歌

- 《乘风破浪 奔向远方》——海南热带海洋学院校歌

王布宏作词,安亮山作曲

浩瀚南海,壮我博大,壮我博大胸怀。

美丽三亚,展我青春,展我青春风采。

沐浴新时代的阳光,

迈开新征程的步伐,

牵手热海大,耕耘在书海,

共励志博学,同明德向上。

啊,严细,严细躬行,蛙步不怠。

啊,春华,春华秋实,硕果满怀,满怀。

南天一柱,铸我坚定,铸我坚定信念。

椰风海浪,促我奋进,促我奋进成才。

放眼新世纪的航向,

扬起探索者的风帆,

心系热海大,翱翔大舞台,

勇开拓创新,敢逐梦未来。

啊,执着,执着笃行,拼搏常在。

啊,乘风,乘风破浪,跨越山海,山海。

跨越山海,山海!

社团文化

截至2020年3月,学校思想政治类、学术科技类、文化体育类、志愿公益类、创新创业类、其他类学生社团76个。开展了海南热带海洋学院社联游园会活动、海南热带海洋学院达人秀活动、“社团之夜”晚会、四六级模拟测试活动、疯狂英语嘉年华、“海上清道夫”环境保护活动、“青春杯”羽毛球比赛等社团活动