北京工业大学简介

北京工业大学(Beijing University Of Technology),位于北京市,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学,是国家“双一流”建设高校”、国家“211工程”建设高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地,为京港大学联盟成员。

北京工业大学创建于1960年。建校初期,北京建筑工程学院、北京工业学院、北京师范大学部分学生先后划转学校。20世纪70年代至2005年,北京工商管理专科学校、北京联合大学经济管理学院、北京计算机学院、国家建材局管理干部学院(武汉工业大学北京研究生部)、华北水利水电大学北京研究生部、北京艺术设计职业学院相继并入学校。

截至2023年3月,学校有校本部和中蓝、管庄、花园村、琉璃井、惠新东街和通州6个校区,占地面积96.0151万平方米;下设18个教学科研机构,有本科专业72个,在招专业60个,招生专业(类)50个;有教职工3369人,在校生26083人,其中,学历教育学生中全日制研究生10252人,非全日制研究生803人,普通本科生13216人,成人教育本科生1812人,在籍留学生365人

历史沿革

1960年,北京工业大学创建,设机械、电机、无线电、化工、数理5个系。

1961年,北京建筑工程学院、北京工业学院、北京师范大学部分学生转入北工大后,增设土建系。下半年,数理系停止招生进行调整,1965年恢复。

1971年,学校有机械、电机、无线电、土建4个系招生,原化工系停办。

学校风景

1972年,北京工商管理专科学校并入北工大,在北京宣武区牛街南横西街该校校址设北工大预科,后改称新生部,于1986年撤销。

1978年至1989年,学校调整系的设置,设机械工程学系、工业自动化系、无线电系、土木工程系、化学与环境工程学系、应用物理系、计算机科学系、应用数学系、金属材料科学与工程学系、热能工程学系、管理工程学系、建筑学系。

1980年,市委批发109号文《关于重点办好北京工业大学的建议》,确定北工大为市属重点大学。

1981年,学校成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位。

1984年,成立研究生部(2011年成立研究生院)。

1985年,学校成为博士学位授予单位。

1990年,原北京联合大学经济管理学院并入北工大,该院6个系和北工大管理工程学系合并调整为管理工程学系、对外经济贸易系、应用经济系,至此全校共设14个系。1993年,北京计算机学院并入北工大,成立北京工业大学计算机学院,在北京西三环北路原校址办学,1998年迁入校本部与北工大原计算机科学与工程学系、计算中心合并组建计算机学院。2000年,国家建材局管理干部学院(武汉工业大学北京研究生部)、华北水利水电学院北京研究生部和北京水利电力函授学院并入北工大,成立北京工业大学高等职业教育学院、北京工业大学分部,均为学校的异地办学机构。

1992年,学校成立成人教育学院。2003年,更名为继续教育学院。2004年,继续教育学院与工大分部进行教育资源整合,整合后工大分部办学主体为继续教育学院(称为北京工业大学继续教育学院西区),同时成立学校后勤集团西区管理中心,负责整个西区的后勤服务保障。

1993年,北工大尝试教育改革成立实验学院。2000年起,实验学院由学校与民营企业合作办学。2004年7月,实验学院终止与民营企业合作办学的协议,从河北廊坊东方大学城迁至北京市朝阳区管庄校区,与北京工业大学高等职业教育学院调整合并为学校全资直属二级学院性质的实验学院。

1996年,北京工业大学跻身国家21世纪重点建设的百所大学行列,成为北京市属高校中唯一一所进入国家“211工程”建设的重点大学。

2005年,原北京艺术设计职业学院并入北工大,成立北京工业大学艺术设计学院。

学校风景

2006年,入选国家大学生文化素质教育基地。

2008年,学校完成2008年北京奥运会羽毛球、艺术体操比赛任务。同年,学校作为首批高校入选“北京高等学校产学研联合研究生培养基地”;入选“国家大学生创新性实验计划”实施高校。

2010年6月,入选教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”高校。

2011年,入选高等学校学科创新引智计划(111计划)。

2012年5月,被教育部评为“2011-2012年度全国毕业生就业典型经验高校”。

2013年1月,入选“国家级大学生创新创业训练计划”实施高校。 3月,北京工业大学北京-都柏林国际学院成立,由北京工业大学与爱尔兰国立都柏林大学联合举办。

2014年,北京工业大学樊恭烋学院成立。该学院是学校创新人才培养模式的实验区,采用独立的教学计划,旨在培养工程领域的领军人才。

2016年,北京工业大学信息学部成立,学校学部制改革正式启动。同年,入选首届全国创新创业典型经验高校。

2017年1月,入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校。9月,入选国家首批“双一流”建设高校。

2018年3月,学校入选教育部首批新工科研究与实践项目。4月,成为京港大学联盟创始成员。12月,学校获评“全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校”。

2020年7月6日,入选第二批高校国家知识产权信息服务中心。 10月,被国家知识产权局、教育部确定为2020年度国家知识产权试点高校。

院系专业

截至2023年3月,学校下设18个教学科研机构,有本科专业72个,在招专业60个,招生专业(类)50个。

学科建设

- 重点学科

截至2023年3月,学校有3个国家重点学科、21个北京市重点学科、18个北京市重点建设学科。

| 学科类型 | 学科名录 | |

| 世界一流建设学科 | 土木工程(自定) | |

| 国家重点学科(一级学科) | 光学工程 | |

| 国家重点学科(二级学科) | 材料学 | 结构工程 |

| 北京市重点学科(交叉学科) | 资源、环境及循环经济 | 纳米科学与技术 |

| 信息安全 | ||

| 北京市重点学科(一级学科) | 材料科学与工程 | 土木工程 |

| 管理科学与工程 | 环境科学与工程 | |

| 生物医学工程 | 计算机科学与技术 | |

| 机械工程 | 交通运输工程 | |

| 北京市重点学科(二级学科) | 机械制造及其自动化 | 热能工程 |

| 机械设计及理论 | 环境工程 | |

| 微电子学与固体电子学 | 凝聚态物理 | |

| 防灾减灾工程及防护工程 | 计算机应用技术 | |

| 交通运输规划与管理 | 光学 | |

| 北京市重点建设学科(一级学科) | 仪器科学与技术 | 化学工程与技术 |

| 二级学科北京市重点建设学科(二级学科) | 工程力学 | 概率论与数理统计 |

| 机械电子工程 | 应用数学 | |

| 电路与系统 | 计算机软件与理论 | |

| 信号与信息处理 | 国际贸易学 | |

| 检测技术与自动化装置 | 数量经济学 | |

| 模式识别与智能系统 | 建筑设计及其理论 | |

| 市政工程 | 社会学 | |

| 道路与铁道工程 | 高等教育学 | |

- 学位点

截至2023年3月,学校研究生专业覆盖34个学科(含1个自设交叉学科),18个专业学位类别;具有博士学位授权一级学科20个;硕士学位授权一级学科33个,自主设置交叉学科1个;博士专业学位授权类别4个,硕士专业学位授权类别18个;博士后流动站18个。

- 学位评估

学校有8个学科跻身2020年QS世界大学排行榜前500,位列QS2020年世界大学排名中国内地第32,工程学、材料科学、化学、环境科学与生态学、计算机科学、生物学与生物化学6个学科进入ESI前1%。

在2017年全国第四轮学科评估中,学校获1个A级学科土木工程、1个A-级学科环境科学与工程、7个B+级学科、4个B级学科、5个B-级学科、3个C+级学科、2个C级学科和2个C-级学科。

师资力量

截至2023年3月,学校有教职工3369人,其中,专任教师2219人,包括正高级职称486人,副高级职称834人;博士生导师714人(含专业学位和学术学位博士生导师),硕士生导师1629人(含专业学位和学术学位硕士生导师),中国科学院士1人,中国工程院院士9人,中国社会科学院学部委员1人,日本工程院外籍院士1人。“国家杰出青年科学基金”获得者等领军人才35人,“国家自然科学基金优秀青年科学基金”获得者等卓越人才21人,国家有突出贡献专家18人、享受政府特殊津贴专家52人,“北京市人才引进支持计划”入选者175人。国际及港澳台教师53人,其中,教授2人,副教授3人。

学校教师中有“国家级教学名师奖”获得者3人,“国家高层次人才特殊支持计划教学名师”入选者2人,“北京市教学名师奖”获得者31人,“北京市青年教学名师奖”获得者3人,“北京市高层次创新创业人才支持计划教学名师”入选者7人,国家级教学团队6个,北京市优秀教学团队10个,北京高校优秀本科育人团队2个。

| 类别 | 名录 |

| 中国科学院院士(专职) | 曾毅 |

| 中国工程院院士(专职) | 左铁镛、李京文、张杰、彭永臻、聂祚仁 |

| 中国工程院院士(双聘) | 沈昌祥、刘加平、刘韵洁、邓中翰 |

| 俄罗斯科学院外籍院士 | 李京文 |

| 国际欧亚科学院院士 | 李京文 |

| 世界生产率科学院院士 | 李京文 |

| 法兰西国家医学科学院外籍院士 | 曾毅 |

| 俄罗斯医学科学院外籍院士 | 曾毅 |

| 国家杰出青年科学基金获得者 | 韩晓东、隋曼龄、汪夏燕、高学云、张伟、聂祚仁、宋晓艳、王金淑、乔俊飞、尹宝才、杜修力、郑宏、陈标华 |

| 国家高层次人才特殊支持计划 | 聂祚仁、彭永臻、李冬、蒋宗礼、汪夏燕 |

| 百千万人才工程国家级入选者 | 冯士维、严辉、张久兴、李寿梅、聂祚仁、杜修力、

韩晓东、王金淑、崔素萍、乔俊飞、陈树君 |

| 国家级高等学校教学名师奖 | 左铁镛、彭永臻、蒋宗礼 |

| 国家自然科学基金优秀

青年科学基金获得者 |

李冬、郭霞、汪夏燕、杨晓东、赵密、王伟、路德春、邓积光、韩红桂、许成顺、王立华、翟天瑞、金浏 |

| 国家级突出贡献专家 | 左铁镛、张毅刚、侯义斌 |

| 国家级教学团队 | 水污染控制工程教学团队(彭永臻,2007) |

| 材料科学与工程学科教学团队(左铁镛,2008) | |

| 基础力学理论和实验教学团队(隋允康,2008) | |

| 计算机软件基础课教学团队(蒋宗礼,2009) | |

| 机械工程教学团队(赵京,2009) | |

| 嵌入式系统课程群教学团队(侯义斌,2010) | |

| 注:表中部分名单不全。 | |

教学建设

- 质量工程

据2022年8月学校官网显示,学校拥有国家级一流专业建设点20个、教育部特色专业8个、北京市特色专业12个、北京市品牌专业9个,7个专业入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,15个专业接受并通过工程教育专业认证或专业评估,1个专业获批教育部“地方高校本科专业综合改革试点专业”,4个专业入选北京市属高校重点建设一流专业。拥有国家级实验教学示范中心4个,北京市级实验教学示范中心9个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,国家级虚拟仿真实验教学一流课程2门,国家级大学生校外实践教育基地2个,国家级人才培养模式创新实验区1个,北京市级人才培养模式创新试验区1个,国家级工程实践教育中心3个,北京市级校外人才培养基地7个,北京高等学校示范性校内创新实践基地3个。

| 项目类型 | 项目名录 |

| 国家级实验教学示范中心 | 土木工程国家级实验教学示范中心 |

| 国家级力学教学实验示范中心 | |

| 电子信息与电工技术国家级实验教学示范中心 | |

| 工程力学实验中心 | |

| 国家级虚拟仿真实验教学中心 | 土木工程国家级虚拟仿真实验中心 |

| 国家级人才培养模式创新实验区 | 北工大-XILINX软件工程(嵌入式系统方向) |

| 国家级工程实践教育中心 | 建筑学专业国家级工程实践教育中心 |

| Xilinx-北工大嵌入式系统工程实践教育中心 | |

| 中软国际-北京工业大学软件工程实践教育中心 | |

| 国家级精品课程 | 材料力学、机械设计、概率论与数理统计、

水质工程学、材料科学与工程学导论、 编译原理、环境保护概论、材料工程基础综合实验、 大学英语、建筑抗震设计、交通工程导论 |

| 国家精品视频公开课 | 污水处理新理论与新技术、摄影的实用性与艺术性漫谈、

资源环境与循环经济 、科学究竟是什么、 创新方法(Triz)理论及应用 |

| 国家精品资源共享课 | 环境保护概论、水质工程学、材料科学与工程学导论、

编译原理、大学英语、交通工程导论、 材料工程基础综合实验、建筑抗震设计 概率论与数理统计、机械设计 |

| 北京市精品课程 | 工程力学、工程图学、机械工程训练、

机械原理、材料力学、机械设计、理论力学 |

| 北京市级实验教学示范中心 | 软件工程实践教学中心 |

| 土木工程实验教学中心 | |

| 北京市化学实验教学示范中心 | |

| 北京市热能与动力工程实验教学示范中心 | |

| 北京市机械工程教学示范中心 | |

| 北京市电工电子实验教学示范中心 | |

| 北京市级人才培养模式创新试验区 | 建筑学综合应用型人才培养模式创新试验区 |

| 北京市校外人才培养基地 | 北京高等学校市级制冷空调校外人才培养基地 |

| 建筑学校外人才培养基地 | |

| 北京高等学校示范性校内创新实践基地 | 大学生校内综合创新实践基地 |

| 电子信息类校内创新实践基地 | |

| 教育部特色专业 | 软件工程(嵌入式软件与系统方向)、电子科学与技术

软件工程(数字媒体技术方向)、机械工程及自动化、 材料科学与工程、建筑环境与设备工程、建筑学、信息安全 |

| 教育部卓越工程师教育培养计划 | 机械工程及自动化、建筑学、软件工程、数字媒体技术、

信息安全、材料科学与工程、电子信息工程 |

| 教育部地方高校本科专业综合改革试点专业 | 新能源科学与工程 |

| 教育部研究生联合培养实践基地 | 教育部污水处理优化运行控制研究生联合培养实践基地 |

| 通过工程教育专业认证或专业评估的专业 | 机械工程、材料科学与工程、电子信息工程、

建筑学、城乡规划、计算机科学与技术、 给排水科学与工程、电子科学与技术、自动化 |

| 北京市属高校一流专业 | 机械工程、电子科学与技术 |

| 北京市特色专业 | 电子信息工程、信息与计算科学、环境工程、生物医学工程、

建筑环境与能源应用工程、软件工程 |

| 北京市品牌专业 | 土木工程、环境工程、自动化 |

| 注:表中部分名单不全。 | |

- 教学成果

据2022年8月学校官网显示,获国家级教学成果奖二等奖7项,北京市高等教育教学成果奖102项(其中特等奖1项、一等奖38项、二等奖63项),2019年度北京高等教育“本科教学改革创新项目”立项5项。

所获荣誉

2021年5月,北京工业大学城市建设学部党委入选“北京市先进基层党组织”拟表彰对象。

2022年2月14日,北京工业大学土木工程入选第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单。

2022年4月,北京工业大学冬奥志愿者服务团队被表彰为北京冬奥会、冬残奥会北京市先进集体。

2022年4月,北京工业大学材料与制造学部智能制造190107团支部被评为“北京市五四红旗团支部”。

社会评价

2020年6月,CNUR中国大学排行榜排名第70位。

2020年7月,“2020年中国大学百强榜”排名第73位。

2020年8月,2020软科世界大学学术排名发布,北京工业大学首次跻身全球500强。

科研平台

截至2023年3月,学校有国家工程实验室2个,“111计划”引智基地4个,国家级产学研中心1个,国际合作研究中心1个,省部共建国家级重点实验室培育基地1个,教育部工程研究中心3个,教育部重点实验室5个,北京市级科研基地45个,行业重点实验室4个,省部共建协同创新中心2个,北京市级协同创新中心3个,北京高校高精尖创新中心1个。

| 平台类型 | 平台名称 |

| 国家工程实验室 | 城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室 |

| 工业大数据应用技术国家工程实验室 | |

| 国家技术中心 | 国家产学研激光技术中心 |

| 科技部省部共建重点实验室培育基地 | 北京市交通工程重点实验室——省部共建国家重点实验室培育基地 |

| 教育部重点实验室 | 新型功能材料教育部重点实验室 |

| 传热强化与过程节能教育部重点实验室 | |

| 教育部省部共建重点实验室 | 光电子技术省部共建教育部重点实验室 |

| 城市与工程安全减灾省部共建教育部重点实验室 | |

| 教育部工程研究中心 | 数字社区教育部工程研究中心 |

| 汽车结构部件先进制造技术教育部工程研究中心 | |

| 教育部战略研究培育基地 | 地方高水平大学发展战略研究中心 |

| 北京市重点实验室 | 可信计算北京市重点实验室 |

| 固体微结构与性能北京市重点实验室 | |

| 博物馆展陈设计与空间实现北京市重点实验室 | |

| 计算智能与智能系统北京市重点实验室 | |

| 机械结构非线性振动与强度北京市重点实验室 | |

| 区域大气复合污染防治北京市重点实验室 | |

| 绿色催化与分离北京市重点实验室 | |

| 绿色建筑环境与节能技术北京市重点实验室 | |

| 北京市工程技术研究中心 | 北京市污水脱氮除磷处理与过程控制工程技术研究中心 |

| 北京市物联网软件与系统工程技术研究中心 | |

| 北京市激光应用技术工程技术研究中心 | |

| 北京市生态环境材料及其评价工程技术研究中心 | |

| 北京市城市交通运行保障工程技术研究中心 | |

| 北京市精密测控技术与仪器工程技术研究中心 | |

| 北京市高层和大跨度预应力钢结构工程技术研究中心 | |

| 北京市数字化医疗3D打印工程技术研究中心 | |

| 北京市历史建筑保护工程技术研究中心 | |

| 北京市国际科技合作基地 | 抗病毒药物北京市国际科技合作基地 |

| 污水生物处理与过程控制技术北京市国际科技合作基地 | |

| 碳基纳米材料北京市国际科技合作基地 | |

| 脑信息智慧服务北京市国际科技合作基地 | |

| 机械结构非线性振动与强度北京市国际科技合作基地 | |

| 数字化医疗3D打印北京市国际科技合作基地 | |

| 精密测控技术与仪器北京市国际科技合作基地 | |

| 绿色建筑环境与节能技术北京市国际科技合作基地 | |

| 城市与工程抗震减灾技术北京市国际科技合作基地 | |

| 北京市重点实验室(教委) | 工程抗震与结构诊治北京市重点实验室 |

| 水质科学与水环境恢复工程北京市重点实验室 | |

| 交通工程北京市重点实验室 | |

| 环境与病毒肿瘤学北京市重点实验室 | |

| 先进制造技术北京市重点实验室 | |

| 多媒体与智能软件技术北京市重点实验室 | |

| 传热与能源利用北京市重点实验室 | |

| 嵌入式系统北京市重点实验室 | |

| 北京高等学校工程研究中心 | 激光先进制造北京高等学校工程研究中心 |

| 环境友好新材料技术北京高等学校工程研究中心 | |

| 北京市哲社基地 | 北京现代制造业发展研究基地 |

| 北京社会管理研究基地 | |

| 首都工程教育发展研究基地 | |

| 国家文物局重点科研基地 | 木结构古建筑安全评估与灾害风险控制国家文物局重点科研基地 |

| 机械工业行业重点实验室 | 机械工业重型机床数字化设计与测试重点实验室 |

| 机械工业精密测控技术与仪器重点实验室 | |

| 机械工业印刷装备数字化技术重点实验室 | |

| 北京市实验室 | 北京激光技术实验室 |

| 北京市光电子技术实验室 | |

| 北京市研究与开发中心 | 北京市焊接设备研究与开发中心 |

| 北京市质量监督检验站 | 北京市饮料及食品添加剂质量监督检验站 |

| 国际合作研究中心 | 中德激光技术中心 |

| 校内科研机构 | 固体微结构与性能研究所 |

| 激光工程研究院 | |

| 北京古月新材料研究院 | |

| 北京智慧城市研究院 | |

| 北京未来网络科技高精尖创新中心 | |

| 京津冀绿色发展研究院 | |

| 北京科学与工程计算研究院 | |

| 北京人工智能研究院 |

科研成果

2016年,学校科技总投入8.8亿元,科技经费居全国高校第36位。截至2017年3月,“十一五”以来,学校共获国家科技三大奖26项。2018年,有6项成果获得国家科学技术奖。

2017年,学校共申请各类国家自然基金项目443项,获批140项,其中面上项目80项,青年科学基金项目50项,重点项目2项,优秀青年科学基金项目2项,联合基金项目1项,应急管理项目1项,国际(地区)合作与交流项目2项,专项基金项目2项;获批牵头主持2个国家重点研发计划项目;申请北京市自然科学基金项目260项,获批60项(其中重点项目1项,面上项目43项,青年项目16项);北京市科技计划项目(课题)立项22项;新增横向科研项目884项。

2017年,学校获各类科技奖励36项,其中,国家奖2项;省部级奖9项,包括教育部高等学校科学研究优秀成果奖1项,北京市科学技术奖4项;视同省部级奖励的国家登记社会力量奖及具有重大影响力的学会/协会奖、行业奖等19项。

据中国科学技术信息研究所公布2017年中国科技论文统计结果及高校排名,学校2016年发表且被科学引文索引SCIE收录论文969篇,排名66位;工程索引EI(核心版)收录论文1220篇,排名44位;国际科技会议录索引CPCI-S收录论文428篇,排名34位;科学引文索引光盘版(SCI-CDE)2007至2016年5658篇论文被引用42076次,排名73位;SCI学科影响因子前1/10的期刊论文130篇,排名61位;中国科技论文与引文数据库CSTPCD收录论文1287篇,排名59位;论文被引用3636篇5933次,排名71位。

2017年,学校以北京工业大学为申请人申请专利1569项,获专利授权1080项,其中发明专利955项,实用新型119项,外观设计6项,登记软件著作权531项;申请国外专利13项,PCT28项,授权国外专利14项。

学术资源

- 馆藏资源

图书馆

截至2013年底,学校图书馆收藏中外文纸质图书130余万册,中外文期刊杂志1200多种,中国国内外网络文献数据库70余个,形成了以工科为主,理、工、管、文等多学科兼有,以纸本资源为基础,纸本、电子、视频等多载体的文献资源体系。图书馆与国家图书馆、首都图书馆、中科院文献情报中心等多家单位建立了文献信息资源的共知、共建和共享的合作关系;加入了OCLC、CALIS和BALIS等馆际合作网络。

截至2013年底,学校档案馆馆藏档案20万余卷(件),共有7个全宗。其中,北京工业大学全宗(1960年—) 管理全校党政管理(文书)档案、教学档案、科研档案、基建档案、出版物档案、设备档案、财会档案、实物档案等193366卷(件);北京联合大学经济管理学院全宗(1978年—1990年)2240卷;北京外贸学院分院全宗(1979年—1983年)133卷;北京计算机学院全宗(1978年—1993年)4013卷;北京艺术设计学院全宗(1958年—2005年)1372 卷;华北水利水电学院全宗(1971年—2000年)687卷;国家建材管理干部学院全宗(1980年—2000年)1182卷。

- 学术期刊

《北京工业大学学报》主要刊登光学工程、机械工程、电子信息与控制工程、计算机与软件工程、土木工程、交通工程、环境与能源工程、材料科学与工程、生物医学工程、应用数学等方面的学术论文,为中文核心期刊(1992年、2000年版、2004年版、2008年版、2011年版、2014年版、2017年版)、2017年中国科技论文统计源期刊、2017—2018年度中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊、RCCSE中国核心学术期刊(A),被荷兰《文摘与引文数据库》、英国《科学文摘》、美国《化学文摘》、美国《数学评论》、美国《剑桥科学文摘》、俄罗斯《文摘杂志》、TRANSPORT数据库、德国《数学评论》、美国《最新数学出版物》和美国EBSCO出版公司等收录。

《北京工业大学学报(社会科学版)》主要刊发社会、经济、政治、高等教育与科学等领域的学术论文和研究成果,设有“前沿观察”“当代社会研究””超大城市治理与建设研究”“经济与管理研究”“治国理政研究”“政治与法律研究”“高等教育与科学研究”等栏目,为中文社会科学引文索引(CSSCI)扩展版(2017—2018)来源刊和中国人文社会科学综合评价(AMI)扩展期刊以及RCCSE中国核心学术期刊,被国家哲学社会科学学术期刊数据库、中国期刊全文数据库、中国核心期刊(遴选)数据库、中文科技期刊数据库、中国科技论文在线全文收录,是美国《剑桥科学文摘》(CSA)源刊。

合作交流

据2022年8月学校官网显示,学校已与世界六大洲35个国家和地区198所院校机构正式建立了友好合作关系,共签署321份项目合作协议。伙伴院校中,世界500强的学校比例超过40%,世界100强的学校达10%左右,80%的交流伙伴院校集中在美国、英国、德国、法国、日本、韩国、荷兰等高等教育相对发达的国家和地区。

“十三五”期间,学校国际学生规模达到1100人次,在校生出国境交流学习人数突破1000人次。每年派出600余名教师和学者赴境外参加国际学术会议、讲学、访问或开展联合研究,邀请近300名外国专家来校访问讲学,聘请国际及港澳台教师100余人,举办约12-15场国际学术会议。

学校通过奥波莱孔子学院与“一带一路”中波大学联盟,开展与波兰高校的合作交流工作;与爱尔兰国立都柏林大学联合组建北京-都柏林国际学院。

形象标识

- 校徽

学校校徽包括徽志和徽章。

学校徽志整体为正圆形的徽标,中心为“60”、“BGD”的正负形组合的标志基础图形,“北京工业大学”的英文大写全称按照计算机标准型“Dutch801 Rm Bt”字体在上方围绕其成环形,下方是标准字体(即毛体)校名,最下方标明“1960”字样,代表学校建校时间。

学校徽章为可供佩戴的题有校名的证章。

- 校标

标志图形的主体设计元素为大写的字母“B”,图形中的“60”代表1960年建校,“BGD”是北京工业大学简称的拼音缩写,并以正负形的方式呈现,简洁的图形中蕴含着学校历史发展与文化传承。

标志在基本图形上加上线条,使图形更具视觉冲击力,整体表现出速度与效率,同时强调“层”和“积淀”。

标志将基本图形倾斜15度,形成一种动势,表示在飞速发展的新形势下,北工大能抓住机遇,与时俱进。宽与高的比例采用1:1.618的黄金比例使其在视觉上更加美观。

标志的颜色命名为“工大蓝”。

校标 校标 |

校徽 校徽 |

标准色 标准色 |

- 标准色:工大蓝

工大蓝,既是创新、引领、发展之蓝,也是包容、开放、共享之蓝,寓意朝气、理性、务实。工大蓝的定义来自定性和定量分析,色彩来自经验与象征的符号学意义,色彩的应用来自印刷色定量。工大蓝是代表未来的色彩,展现了北工大创建高水平研究型大学的实力与信心。

辅助色为橙红色,寓意热烈、活力、创新。

- 标准字

标准中文字体(即毛体)作为北京工业大学标识形象的构成要素之一,除特殊规定以外,一般与图形标志组合在一起使用。标准英文全称是按照常规的计算机标准型“Dutch801 Rm Bt”字体制定的。

校名

- 校旗

校旗为“工大蓝”基底长方形旗帜,中心为学校徽志。

精神文化

- 校训:不息为体,日新为道

校徽

取自唐刘禹锡的《问大钧赋》“以不息为体,以日新为道。”

“不息”源自《周易·乾》“天行健,君子以自强不息”,“不息”就是不停止、不休息,永远向前,战胜困难。“体”则有物质存在的状态、本体、本性、禀性之意。

“日新”源自《尚书·盘铭》“苟日新,日日新,又日新”,意思是如果能够做到一日自新,达到一个新境界,就要始终如一,永远保持,做到天天新。“道”,有本质、法则、规律、主张、宗旨之意。

“不息为体,日新为道”旨在激励工大人要秉承艰苦拼搏、奋发向上的优良传统;锤炼坚忍不拔、知难而进的顽强品格;彰显开拓进取、革故鼎新的精神风貌。

- 工大精神:艰苦奋斗、穷究真理、锐意创新、开放包容

艰苦奋斗、自强不息的创业精神;穷究真理、实事求是的科学精神;锐意创新、敢为人先的改革精神;开放包容、争创一流的团队精神。

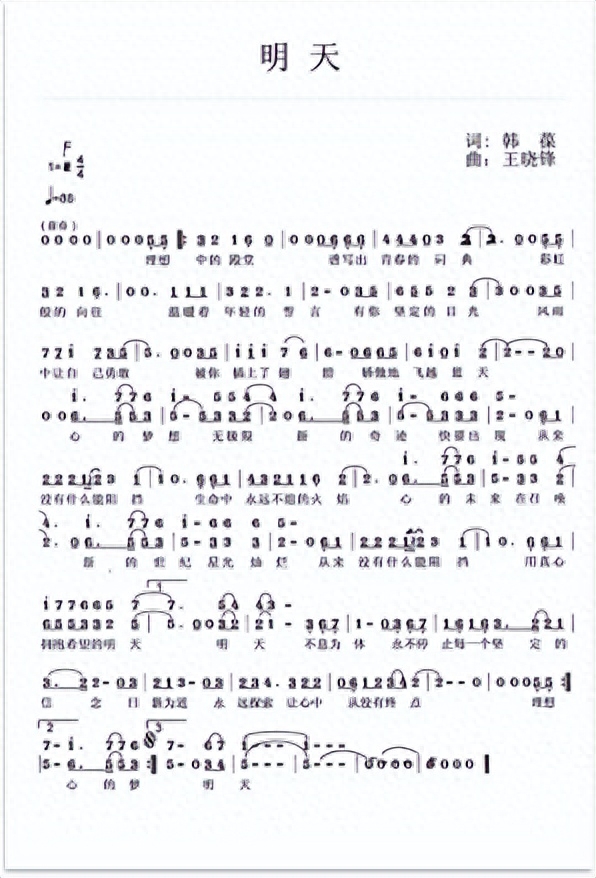

- 校歌

| 《明天》

作词:韩葆 作曲:王晓峰 理想中的殿堂 谱写出青春的词典 彩虹般的向往 温暖着年轻的誓言 有你坚定的目光 风雨中让自己勇敢 被你插上了翅膀 骄傲地飞越蓝天 心的梦想无极限 新的奇迹快要出现 从来没有什么能阻挡 生命中永远不熄的火焰 心的未来在召唤 新的世纪星光灿烂 从来没有什么能阻挡 用真心拥抱希望的明天、明天 不息为体,永不停止每一个坚定的信念 日新为道,永远探索让心中从没有终点 |

曲谱 曲谱 |