南京信息工程大学简介

南京信息工程大学(Nanjing University of Information Science and Technology),简称“南信大”,位于江苏省南京市,是一所以大气科学为特色的全国重点大学,由江苏省人民政府、中华人民共和国教育部、中国气象局、国家海洋局共建,是国家“双一流”建设高校、 江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校 ,中国高校行星科学联盟成员,入选国家“2011计划”、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、应急管理学院建设首批试点学校。

学校始建于1960年,原隶属中央(军委)气象局,前身为南京大学气象学院,1963年独立建校为南京气象学院,1978年列入全国重点大学,2004年更名为南京信息工程大学。2007年以来,先后实现了江苏省人民政府、中国气象局、教育部、国家海洋局的多方共建。现为以江苏省管理为主的中央与地方共建高校。

截至2023年1月,学校占地面积2000余亩,图书馆馆藏纸质文献265万余册,中外电子图书199万余种;设有24个专业学院,开设77个本科专业;拥有博士后科研流动站4个,7个一级学科博士学位授权点,25个一级学科硕士学位授权点、19个硕士专业学位授权点;有专任教师2000余人,有全日制在校生约36830人,其中普通本科生约28300人、硕博研究生约7300人、留学生(学历生)约1230人

初创磨砺

- 创立前身

新中国首任气象局长涂长望

1921年,竺可桢在国立东南大学创建地学系,设立气象组(专业)。

1930年,国立中央大学设立地理学系气象专业。(备注:1927年,国立东南大学与其他8所公学合并,并易名“国立第四中山大学”。此后于1928年2月改名为“国立江苏大学”;4月5日起只称“江苏大学”;5月16日,国民政府行政院作出决议,“江苏大学”改称“国立中央大学”)

1944年,设立气象学系。

1949年,国立南京大学设立气象学系。(备注:1949年8月8日,国立中央大学更名为国立南京大学)

- 肩负使命

1953年9月3日,涂长望局长在病中召开局长办公会,专题讨论、研究依托南京大学气象系筹办水文气象学院问题,并作出建院决定。1954年8月25日,时任中国科学院副院长、中国气象学会理事长的竺可桢先生在“中国气象学会第二届全国会员代表大会总结”发言中,最先向教育部门呼吁建立水文气象学院。

1956年7月,涂长望在第一届全国人大第三次会议的发言中提出:“高级技术干部极端缺乏,全国气象业务系统中只有104个大学毕业生,…希望高教部门扩大气象系的招生名额或成立气象学院”。

教育部批准文件

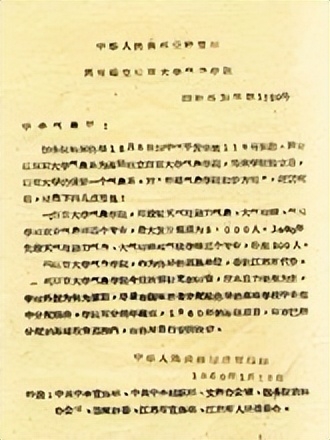

1959年7月31日,国务院下发的《关于加强气象工作的通知》中指出气象系统急需大量既有较系统理论知识,又具有较强实际动手能力的中高级技术人员。只有创办一所培养高级气象专业人才的高校,才能满足这种迫切的社会需求。

1959年12月8日,中央气象局向国务院提交建立南京大学气象学院的报告。报告陈述了全国气象系统在职技术干部中大专毕业生数量、和未来气象事业发展对中高级专业技术人才的需求、现有高校气象专业人才培养情况,以及为筹建气象高等学校与教育部、江苏省委、南京大学等单位的商讨、沟通过程。

1960年1月12日,教育部正式批复中央气象局“同意以南京大学气象系为基础成立南京大学气象学院,将来学院独立后,南京大学仍保留一个气象系” 。1960年1月14日,中央气象局转发教育部同意成立南京大学气象学院的文件,同时江苏省人民委员会也下发了关于成立南京大学气象学院筹建委员会的通知。至此,中央气象局直属、江苏省代管的南京大学气象学院正式进入筹建阶段。

1960年1月18日,中央气象局给南京大学气象学院筹建机构的指示。

1960年1月31日,正式启用由江苏省高教厅颁发的“南京大学气象学院筹建委员会”印信,学院筹建委员会正式对外办公。为便于开展工作,筹委会下设三个组:行政组、基建组、教育组。

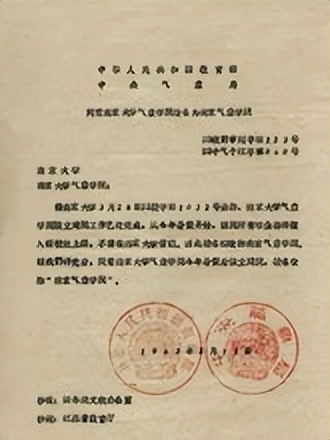

教育部和中央气象局联合发文

在南京大学的直接帮助下,1960年7月,天气与动力气象学、大气物理学和气候学三个专业招收首届新生169人,生源主要来自江苏、浙江、四川和上海,少数来自气象部门的调干学生。1960级学生由南京大学负责前三年的培养,完成公共课、基础课和部分专业基础课的教学,教学与南京大学气象系学生合班上课,由学院负责教学辅导和学生管理工作。

1963年5月14日,教育部和中央气象局联合发文,同意南京大学气象学院改名为南京气象学院。

1963年11月25-27日,南京气象学院首届党员大会召开。

1966年至1976年的“文化大革命”,学校各项工作都受到干扰和破坏,正常教学秩序被摧毁,停止招生和上课长达六年之久。

发展壮大

1978年2月17日,国务院转发教育部《关于恢复和办好全国重点高等学校的报告》,南京气象学院被确定为全国重点大学。

1978年4月,中央气象局下发了学校《关于一九七八-一九八一年基本建设任务书的批复》,对被列为全国重点大学之后学校的办学规模、专业、基建任务做出了新的安排。

1992年10月,气象院校改革研讨会在学校召开。

1992年10月,气象院校改革研讨会在学院召开,学校被中国气象局批准为全国气象部门综合改革试点单位,制订了《南京气象学院综合改革方案》,方案包括加强课程建设方案、青年教师培养工作暂行规定、各类人员定编切块方案、奖酬金发放办法实施方案等9个配套方案及考核评估指标体系。

1993年,经联合国世界气象组织批准,正式成立“世界气象组织区域培训中心”,承担世界各国中高级气象科技人员的培训任务。

1999年,北京气象学院并入南京气象学院,成为南京气象学院北京分院。

2000年2月12日,国务院办公厅转发教育部等部门《关于调整国务院部门(单位)所属学校管理体制和布局结构实施意见的通知》(国办发[2000]11号),决定由原隶属于中国气象局管理划转为以“中央与地方共建,江苏省管理为主”的模式,学校管理体制发生改变。体制划转后,江苏省委省政府及江苏省教育厅领导多次来校视察指导。

2002年3月15日,江苏省教育厅批准该校举办公有民办的南京信息工程大学滨江学院。

2003年4月,在北京成立世界气象组织南京区域气象培训中心北京分部。

2004年5月,升格更名为南京信息工程大学。11月18日,学校举行南京信息工程大学揭牌庆典。

2006年,学校获得教育部高等学校本科教学工作水平评估“优秀”结论。

2007年,中国气象局、江苏省人民政府签署协议共建南京信息工程大学。

2009年2月,南京信息工程大学与中国科学院南京分院签署全面合作协议。5月,学校与中国气象报社签署合作协议。

2010年,入选国家”特色重点学科项目“建设高校。

2011年9月,入选教育部第二批“卓越工程师教育培养计划”高校。 11月,国家卫星气象中心与南京信息工程大学合作协议书签字仪式举行。12月,入选国家建设高水平大学公派研究生项目。

2012年,教育部、中国气象局、江苏省人民政府签署协议共建南京信息工程大学。同年8月29日,由南京信息工程大学与中国科学院大气物理研究所、国家气象中心、国家气候中心、中国气象科学研究院、中国人民解放军理工大学、成都信息工程大学、中国电子科技集团公司第十四研究所等八个单位共建的“气象灾害预警预报与评估”协同创新中心在南京信息工程大学揭牌。

2013年1月,成为国家级大学生创新创业训练计划入选高校。

2014年7月,被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校”。

2014年9月,江苏省人民政府与国家海洋局签署协议共建南京信息工程大学。

2014年底,南京信息工程大学与上海航天技术研究院在西昌卫星发射基地签署战略合作框架协议

2017年1月,被教育部认定为“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”。6月,入选“江苏高水平大学”建设序列。7月,学校与中国科学院海洋研究所签署科技合作协议。9月,入围国家首批“双一流”建设高校名单。12月,学校与中国科学院遥感与数字地球研究所签署合作协议。

2018年2月,南京信息工程大学与中国科学院大学正式签署合作协议,成为国科大签约合作的第一所地方高校。8月,学校与中国科学院新疆生态与地理研究所签署合作协议。11月,南京信息工程大学与新华报业传媒集团签署战略合作协议。12月,南京信息工程大学与华为技术有限公司在深圳举行战略合作协议签约仪式。12月,学校与南京市江北新区管委会签署校地融合发展战略合作框架协议。

2019年5月,学校与中国科学院青藏高原研究所签署全面合作协议。7月,首批入选中国高校行星科学联盟;同月,学校与中国科学院紫金山天文台签署合作协议。8月,学校被教育部评为“全国创新创业典型经验高校”。

2020年3月,入选“应急安全智慧学习工场(2020)”暨应急管理学院建设首批试点学校。8月,南京信息工程大学与中国科学院大气物理研究所签署全面战略合作协议;同月,学校与东南大学附属中大医院战略合作签约。10月,被国家知识产权局、教育部确定为2020年度国家知识产权试点高校。 12月26日,加入长三角高水平行业特色大学联盟。

2021年1月,南京信息工程大学5位教师入选省“紫金文化人才培养工程” 文化英才、文化优青名单; 同月,我校荣获南京市“2020年创新名城突出贡献奖先进集体”;同月,我校原创抗疫MV《信念》获2020江苏网络文化季活动优秀作品奖; 同月,我校文学院中文系党支部顺利通过首批全国党建工作样板支部培育创建单位验收; 同月,我校农工党支部再获省直五星支部表彰。

2021年2月,南京信息工程大学荣获“江苏省智慧校园示范校”称号; 同月,我校气象灾害教育部重点实验室顺利通过评估并获优秀; 同月,我校与东南大学附属中大医院签约建立医学人工智能联合研究院;同月,哈佛—南信大联合实验室在PNAS发文揭示大气二次有机气溶胶液相生成新机制; 同月,江苏省教育厅与南京江北新区签约共建南京信息工程大学; 同月,环科院廖宏教授团队在《PNAS》发文揭示华北臭氧污染季延长成因及应对策略; 同月,江苏曙光光电有限公司来我校洽谈合作; 同月,我校水文院青年教师马凤博士在《Science of the Total Environment》发表研究成果;同月,我校地理科学学院首次获批国家留学基金管理委员会创新型人才国际合作培养项目 。

2022年1月,南京信息工程大学获批工信部“5G+智慧教育”应用试点项目;同月,我校获批江苏省智能气象探测机器人工程研究中心; 同月,我校荣获江苏省公共机构“十三五”节能工作考核评价优秀单位 ;同月,我校荣获2021年省技术转移联盟技术转移工作促进奖 。

2022年2月,南京信息工程大学入选教育部首批虚拟教研室建设试点名单 ;同月,我校在全国普通高校大学生竞赛排行榜中再创新高,位列第55位 ;同月,我校团委荣获2021年度全省共青团工作先进单位 ;同月,我校纪检监察机构获省纪委监委年度工作考核第一等次。

2022年3月,江苏省农业科学院与南京信息工程大学校签署战略合作协议 ;同月,我校荣获2021年度江苏省科学技术奖一等奖2项、二等奖1项; 同月,我校获批筹建水利部水文气象灾害机理与预警重点实验室 ;同月,我校荣获江苏教育新闻宣传工作优秀单位 ;同月,我校计算机学院张开华教授入选2022年人工智能全球最具影响力学者榜单 ;同月,我校《大气科学学报》荣获江苏省新闻出版政府奖期刊奖提名奖;同月,我校校史馆入选全国高校博物馆育人联盟;同月,我校三期刊入选省高校精品•优秀•特色期刊 ;同月,我校两支部入选第三批“全国党建工作样板支部”培育创建单位;同月,我校荣获“2021年度网络安全先进单位”称号 ;同月,我校“信仰公开课”获评省级示范课 。

2022年4月,南京信息工程大学作为唯一地方高校代表在新一轮“双一流”建设推进会上发言; 同月,我校在第九届“共享杯”科技资源共享服务创新大赛获全国一等奖佳绩 ;同月,我校农工党支部连续3年获省直五星支部表彰 ;同月,我校获批首期教育部供需对接就业育人项目24项 ;同月,民建南信大支部获民建江苏省委表彰 ;同月,我校获江苏省高等教育自学考试主考学校综合目标管理考核优秀等次;同月,我校环科院廖宏教授团队在《Nature Geoscience》发表新成果;同月,我校国家重点研发计划项目综合绩效评价获评优秀 ;同月,我校在全省共青团 “两红两优”评选中喜获佳绩;同月,我校2021年度综合考核再获“第一等次”

2022年5月,南京信息工程大学与京东集团举行战略合作签约暨京东商学院揭牌仪式;同月,我校辅导员荣获第九届江苏高校辅导员素质能力大赛二等奖;同月,我校12个基层党组织入选全省首批党建工作培育创建单位;同月,我校学子再获美国大学生数学建模竞赛特等奖;同月,我校在省高校教师教学创新大赛中取得突破,其中特等奖3项、一等奖2项,学校同时获优秀组织奖,获奖数量位列全省第二。

2022年6月,南京信息工程大学荣获2021年度甘肃省科技进步一等奖 ;同月,我校获批2022年南京市大数据与信息服务产业知识产权运营中心; 同月,我校获批江苏省统一战线理论研究基地;同月,我校教师在《Science Advances》发表新成果;同月,我校3个支部通过教育部第二批“全国党建工作样板支部”验收; 同月,我校章炎麟教授团队在npj Climate and Atmospheric Science期刊发表最新成果; 同月,我校入选全国首批科学家精神教育基地 ;同月,我校与中央广播电视总台国际在线共建国际传播基地 ;同月,我校多项成果喜获江苏省科学技术奖;同月,我校国家级和省级一流本科专业建设点增至46个 ;同月,我校学生斩获华为ICT大赛2021-2022全球总决赛一等奖; 同月,我校喜获省社科基金项目16项; 同月,腾讯云副总裁黄炳琪来校作主题讲座。

2022年7月,南京信息工程大学新增4个专业通过工程教育专业认证,分别是测控技术与仪器、光电信息科学与工程、自动化、软件工程4个专业通过认证;同月,我校网球队在第二十届省运会上喜获佳绩; 同月,我校获批中国科协2022年度学风传承行动项目立项; 同月,我校《大气科学学报》两篇论文获首届江苏省科技期刊优秀论文奖; 同月,我校社会实践团队入选教育部2022年“推普助力乡村振兴”团队名单;同月,我校留学生在《Nature Communications》上发表最新研究成果;同月,我校获评“江苏省群众体育先进单位”荣誉称号; 同月,我校学生获江苏省第八届“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖6项; 同月,我校在“全国高等学校测绘类专业青年教师讲课竞赛·教师教学创新大赛”中取得优异成绩; 同月,我校两位教师荣获省级巾帼建功表彰; 同月,我校学子在2022年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛中获得佳绩; 同月,我校学子在第七届江苏省高校测绘地理信息创新创业大赛中再获佳绩;同月,我校农工党支部作品《讲多党合作故事 献礼中共二十大》荣获农工党省委短视频大赛二等奖; 同月,我校新型研发机构江苏省长三角智慧水务研究院入选2022年南京市工程研究中心认定; 同月,我校田径队在第二十届省运会比赛中取得佳绩

2022年8月,南京信息工程大学在全国高校教师教学创新大赛中首获大奖; 同月,我校获批自然资源部工程技术创新中心; 同月,我校校跆拳道队在第二十届省运动会获两金三铜; 同月,我校荣获“2021年度江苏大学生志愿服务苏北计划”优秀组织奖; 同月,我校在“兆易创新杯”第十七届中国研究生电子设计竞赛华东赛区成绩再创新高,其中一等奖20项(晋级国赛10项,一等奖数和晋级国赛数均位列赛区第一)、二等奖18项、三等奖17项,同时获赛区优秀指导教师17人及赛区优秀组织奖;同月,我校学子在2022年江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛中获得6项一等奖;同月,我校教务处荣获首届全省本科高校“榜样教务处”荣誉称号。

2022年9月,南京信息工程大学率先设立全国首个元宇宙工程系 ;同月,我校学生在第14届大广赛策划案现场决赛中斩获全国一等奖;同月,我校青年科学家刘博教授获第十八届江苏省青年科技奖同月,我校获批3个江苏高校优秀基层教学组织; 同月,我校获批国家自然科学基金项目124项;同月,我校学子在第八届全国大学生统计建模大赛中获佳绩; 同月,我校荣获2022年气象科技活动周优秀组织单位及优秀活动荣誉; 同月,我校学生在第14届大广赛策划案现场决赛中斩获全国一等奖; 同月,我校获批“翱翔之翼”大学生科技志愿服务项目立项;同月,我校多项成果获评“十三五”以来气象行业优秀科技成果; 同月,我校余振教授在《Nature Communications》发表中国陆地碳汇最新研究成果; 同月,我校在第二届江苏省大学生网络文化节和高校网络教育优秀作品推选展示活动中取得佳绩;同月,我校管工院碳中和与新能源政策团队研究成果在《Cell》合作期刊发表; 同月,我校冯兆忠团队在生态学领域顶级期刊Trends in Ecology & Evolution 发表新成果。

2022年10月,南京信息工程大学雷丁学院当选中外合作办学机构联席会主席单位;同月,我校获评2022年全国“三下乡”社会实践优秀单位; 同月,学校荣获中国发明协会2022年度“发明创业奖创新奖”一等奖 ;同月,我校再获多项中国科协研究生科普能力提升项目; 同月,我校获批2022年江苏省发展和改革委员会工程研究中心; 同月,学校荣获“2022鲲鹏应用创新大赛HPC赛道江苏省二等奖1项、全国铜奖1项。

2022年11月,南京信息工程大学在全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛中荣获3项一等奖 ;同月,我校王建栋副教授荣获2022年度谢义炳青年气象科技奖 ;同月,我校教师在第四届江苏省高校青年教师教学竞赛中获佳绩 ;同月,我校毕业生杨生玲获评2022年江苏省大学生就业创业年度人物 ;同月,我校在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中获佳绩,获得1金5银 ;同月,我校袁星教授获中国青年科技奖;同月,我校十名外籍专家入选全球前2%顶尖科学家榜单 ;同月,南京信息工程大学应急管理学院成立大会暨发展战略研讨会举行。会上,南信大应急管理学院揭牌,这是全国首家立足气象灾害领域的应急管理学院; 同月,我校获批国家遥感数据与应用服务平台首批试点应用单位;同月,我国首个人工智能海洋学专业委员会在我校召开成立大会; 同月,我校龚培河教授获批国家社科基金重大项目。

2022年12月,南京信息工程大学软件学院正式成立,海康威视英才班开班; 同月,我校廖宏教授获批国家自然科学基金重大项目;同月,我校举办江苏省运筹学会第二次会员代表大会暨2022学术年会; 同月,我校入选2021-2025年度第一批全国科普教育基地 ;同月,江苏省安全生产管理领导干部主题班(第五期)在我校成功举办;同月,我校两份科技期刊获评中国高校百佳、优秀科技期刊; 同月,我校雅思考点荣获“2022年全国雅思突出贡献考点奖”; 同月,我校4名农工党党员当选农工党江苏省第十三届专门工作委员会副主任; 同月,我校环科院刘振鑫团队模式成果已投入国家气象中心业务应用; 同月,我校谢涛教授受邀参加中法空间研讨会并作专题报告;同月,我校成功举办“产教融合与艺术人才培养高端论坛”; 同月,我校化材院有机功能分子设计与转化研究团队在《Nature Communications》上发表有机硅化学领域最新研究;同月,我校在2022年江苏省微课教学比赛中喜获佳绩; 同月,我校王国杰教授荣获中国发明协会2022年度“发明创业奖成果奖”二等奖; 同月,我校气候与应用前沿研究院罗京佳教授团队在国际期刊发表新成果; 同月,我校荣获“第十一届中国技术市场协会金桥奖先进集体奖”; 同月,我校学子在“第四届江苏省力学创新创意竞赛”中再创佳绩; 同月,我校在第十九届江苏省高校大学生物理与实验科技作品创新竞赛中获佳绩; 同月,阿里巴巴集团华东公司总经理李嘉平受聘我校兼职教授; 同月,我校研究生在首届中国研究生“双碳”创新与创意大赛中喜获佳绩; 同月,我校与多家单位共同发布《中国碳中和与清洁空气协同路径(2022)》报告;同月,我校与南京钢铁联合有限公司建立党建创新联盟; 同月,我校与江苏海事局签署战略合作协议;同月,我校与奇安信集团共建网络安全英才班并举行深化校企合作签约仪式;同月,我校与亨通集团签署战略合作协议; 同月,我校学子捧得首届全国大学生智能硬件设计大赛最高奖“圆梦杯”; 同月,我校气候与环境治理研究院进入全国高校智库百强榜 同月,我校召开“智荟江北”人才工程暨青年学者龙山论坛 ;同月,我校获批省教育科学规划战略性与政策性重大招标课题。

2023年4月20日,南京信息工程大学苏州太湖研究院签约揭牌仪式举行。

南京信息工程大学

师资队伍

- 队伍结构

截至2023年1月,学校的2000余名专任教师中包括中科院院士2人、海外院士16人、IAA院士1人,国家级人才117人、省部级人才500余人;拥有教育部“全国高校黄大年式教师团队”、国家自然科学基金创新研究群体、江苏双创团队等省部级及以上教学科研团队50个。

中国科学院院士:石广玉(专职)、王会军(专职)、黄建平

俄罗斯自然科学院外籍院士、国际大地测量与地球物理学联合会会士、中科院”百人计划”:金双根

双聘院士:陈大可

- 教师培训

2016年,学校全年对121名新进教师进行了培训,其中79人获得主讲教师资格。学校规定教授、副教授应承担本科教学工作,原则上每学年至少为本科生讲授一门课,尤其鼓励知名教授担任本科新生专业导论课程的教学工作。2016-2017 学年主讲本科课程的教授占教授总数的比例(不含讲座)达 70.18%,教授讲授本科课程占总课程数的19.78%。此外,学校先后聘请了 180 余名兼职教师参与本科生课程教学和实习指导,其中近 100 名直接参与了本科生课程教学,担任了学校部分特色专业课、基础理论课等总计近 40 门课程的授课教学。大力支持教师出国交流和进修学习,提升教师队伍的国际化水平,截至2016年,学校教师队伍中具有3个月以上境外培训进修经历的教师763人,占专任教师的59.29%。

院系专业

校园风景

截至2023年1月,学校设有24个专业学院,开设77个本科专业,学科专业分布于理、工、文、管、经、法、农、艺、教9个学科领域。

教学建设

- 质量工程

截至2023年1月,学校拥有国家级特色专业5个,国家级综合改革试点专业2个,国家级卓越工程师教育培养计划专业3个,国家级实验教学示范中心1个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,国家级工程实践教育中心2个,国家级校外实践教育基地1个,国家级人才培养模式创新实验区1个,国家精品课程2门,国家精品视频公开课2门,国家精品资源共享课2门;有19个省级实验教学示范中心,30个专业入选国家一流本科专业建设点,16个专业入选省级一流本科专业建设点;有首批省级重点产业学院建设点1个;14门课程获批首批国家级一流本科课程;获批计算机科学、数学江苏省级基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;学校在教育部本科教学工作水平评估中取得“优秀”,获全国教育教学成果奖一等奖。

国家级特色专业:大气科学、应用气象学、环境科学、电子信息工程、计算机科学与技术

国家级综合改革试点专业:大气科学、信息与计算科学

国家级卓越工程师教育培养计划专业:雷电防护科学与技术、电子信息工程、环境工程

国家级教学团队:大气科学专业课主干程群教学团队(带头人:管兆勇)

国家级实验教学示范中心:大气科学与环境气象实验教学中心

国家级虚拟仿真实验教学中心:大气科学与气象信息虚拟仿真实验教学中心

国家级工程实践教育中心:国电环境保护研究院、南京菲尼克斯电气有限公司

国家级校外实践教育基地:南京信息工程大学-中国气象局气象探测中心理科实践教育基地

国家级人才培养模式创新实验区:财务与会计人才培养模式创新实验区

国家精品课程:天气学、数值天气预报

国家精品视频公开课:气象与生活、大气污染——人类面临的挑战、气象史话

国家精品资源共享课:数值天气预报、天气学原理(原天气学)

2014年国家级教学成果奖一等奖:共建体制下“大气象”创新人才培养体系的构建与实践

教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地:大气科学拔尖学生培养基地

- 培养模式

南京信息工程大学在“长望实验班”的基础上,组建“长望国际班”、“长望基础班”等,探索培养拔尖创新人才新模式;在大气科学、地理信息系统等10个专业试点国际化人才培养,开设了大气科学、应用化学等8个中外合作办学或国际课程实验班项目,与美国、英国等中国中国国外知名高校开展合作办学,联合培养人才。

学校依托“世界气象组织南京区域培训中心”营造国际化交流氛围和平台,通过每年5-6个暑期实验班和每年10个国际培训班的课程训练,培养学生的国际化视野和国际化交流能力。

- 学生获奖

1.学科竞赛

2013年,该校学生在第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中荣获全国一等奖。在全国大学生电子设计竞赛中,学校12支参赛队伍全部获奖,其中全国一等奖、二等奖和江苏省一等奖各1项,江苏省二等奖9项。在全国大学生数学建模竞赛中获得省级以上奖项24项,其中全国一等奖1项、二等奖7项,省一等奖4项、二等奖5项、三等奖7项。

据2019年8月学校官网显示,该校学生获得首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、大学生数学建模竞赛全国唯一特等奖“高教社杯”、美国大学生数学建模竞赛特等奖、“挑战杯”竞赛全国特等奖、英语竞赛特等奖,在大学生电子设计、机器人、智能车等全国竞赛中均获得一等奖以上佳绩,连续三年获国际计算机视觉与模式识别大会算法竞赛冠军,大学生男排获得全国联赛总冠军。学生参与省级以上学科竞赛获奖率达40%。

2.创新创业教育

南京信息工程大学设立气象类、理工科类、文管类三大创业教育学科群,代表江苏省参加全国示范课评选。通过举办讲座、报告、沙龙、咨询等方式,丰富创业教育内容。组织多项创业类竞赛,2013年参赛人数近5000人,提升了该校大学生创业能力。学校入选国家级深化创新创业教育改革示范校。

学科建设

截至2023年1月,学校1个学科入选国家“世界一流学科”建设学科,在教育部近两次一级学科评估中先后获评全国第一和A+等级,1个学科为国家重点学科,8个学科跻身ESI学科排名全球前1%,其中地球科学和计算机科学进入ESI全球排名前1‰;拥有7个一级学科博士学位授权点,25个一级学科硕士学位授权点、19个硕士专业学位授权点;学校有4个博士后科研流动站。

世界一流学科建设学科:大气科学

二级学科国家重点学科:气象学

博士后科研流动站:大气科学、数学、环境科学与工程、管理科学与工程

江苏省高校国家重点学科培育建设点:大气物理学与大气环境

“十一五”期间江苏省重点学科:大气物理学与大气环境

江苏省一级学科国家重点学科培育建设点:大气科学

江苏省一级学科重点学科:大气科学

中国气象局重点学科:天气动力学、大气探测与大气遥感、农业气象学、气候学、海洋科学、信息与通信工程、仪器科学与技术、电子科学与技术、公共管理、环境科学与工程、计算机科学与技术、管理科学与工程、工商管理、数学、物理学、光学工程、系统科学、地理学、农业资源利用

江苏高校优势学科建设工程项目:大气科学(一期)、环境科学与工程(一期)、传感网与现代气象装备(一期)、大气科学(二期)、信息与通信工程(二期)、物联网技术与装备(二期)、环境科学与工程(二期)、雾霾监测预警与防控(二期)、计算机科学与技术(三期)、地理学(三期)、信息与通信工程(三期)、环境科学与工程(三期)

国际交流

截至2023年1月,学校坚持开放办学,与美国哈佛大学、耶鲁大学,英国雷丁大学、曼彻斯特大学,俄罗斯国立水文气象大学等100多所世界著名高校建立了友好合作关系。与英国雷丁大学合作创办的雷丁学院,是首批“江苏—英国高水平大学联盟”高校;与爱尔兰东南理工大学联合举办的沃特福德学院,开展面向信息工科的国际化人才培养,是全国少见的同时拥有两个本硕一体化中外合作办学机构高校。建有国际教育学院,拥有中国政府、商务部、教育部中外语言交流合作中心、江苏省政府奖学金、南京市政府奖学金等招收来华留学生资格;创办巴哈马大学“孔子学院”;设在学校的“联合国世界气象组织区域培训中心”及“亚太经社会/台风委员会培训中心”,已为158个国家和地区培养了5100余名高级气象科技人员和管理者,是全球学员覆盖范围最广、质量名列前茅的培训中心,多次获世界气象组织高度评价和嘉奖。

科研机构

截至2023年1月,学校设有2011协同创新中心1个,教育部重点实验室1个,教育部国际联合实验室1个,教育部创新开放平台示范基地1个,中国气象局重点实验室2个,江苏省2011协同创新中心2个,江苏省重点实验室6个,江苏省工程技术研究中心5个,江苏省决策咨询研究基地1个,江苏高校哲学社会科学重点研究基地2个,教育部人文社会科学重点研究基地1个,40多个省部级以上科研平台。

2011协同创新中心:气象灾害预警预报与评估协同创新中心

教育部重点实验室:气象灾害教育部重点实验室

教育部国际联合实验室:气候与环境变化教育部国际联合实验室

教育部创新开放平台示范基地:“气象云平台及应用”互联网应用创新开放平台示范基地

教育部工程研究中心:数字取证教育部工程研究中心

中国气象局重点实验室:中国气象局大气物理与大气环境重点开放实验室、中国气象局气溶胶与云降水重点开放实验室

江苏省2011协同创新中心:气候与气象灾害协同创新中心、大气环境与装备技术协同创新中心

江苏省重点实验室:江苏省农业气象重点实验室、江苏省大气环境监测与污染控制高技术研究重点实验室、江苏省气象探测与信息处理重点实验室、江苏省大数据分析技术重点实验室、江苏省大气海洋光电探测重点实验室、江苏省海洋动力遥感与声学实验室、江苏省大气污染控制联合实验室

江苏省工程技术研究中心:江苏省气象传感网技术工程中心、江苏省环境净化材料工程技术研究中心、江苏省气象能源利用与控制工程技术研究中心、江苏省网络监控工程中心、江苏省海洋环境探测工程技术研究中心、江苏省协同精密导航定位与智能应用工程研究中心

江苏省决策咨询研究基地:江苏人才强省建设研究基地

江苏高校哲学社会科学重点研究基地:中国制造业发展研究院、气候变化与公共政策研究院

省级虚拟仿真实验教学共享平台建设点:地球科学虚拟仿真实验教学共享平台

教育部人文社会科学重点研究基地:清华大学技术创新研究中心分中心

科研成果

- 概览

截至2023年1月,学校承担国家自然科学基金项目1000余项、国家重点研发计划重点专项(含课题专题)201项、省部级项目363项,获批立项国家自然科学基金“气候系统预测研究中心”基础科学中心项目、创新研究群体项目、重大项目、国家重大科研仪器研制项目等标志性项目;获批国家社科基金项目82项、(人文社科类)省部级项目343项,获授权专利3638项,获得软件著作权1185项;获批国家首批知识产权试点高校,学校教师先后获得国家科学技术进步奖特等奖、国防科学技术进步奖一等奖、江苏省科学技术奖一等奖、江苏省哲学社会科学优秀成果奖一等奖和省部级科技奖百余项,另获卡尔·古斯塔夫·罗斯贝奖章、美国地球物理学会全球环境变化职业中期奖、美国地球物理学会霍尔顿青年科学家奖等国际性奖项多项;有国家级外专项目42项。

- 社会科学研究

在2015年度教育部人文社科研究项目的立项结果中,该校获批一般项目11项(包括规划基金项目1项、青年基金项目10项),立项数量列全省第6名、全国第58名,立项名次达近5年来最高水平。同时,获批专项任务项目1项,两类项目合计立项12项。值得一提的是,该校此次原有13个项目入围一般项目立项公示名单,其中2项因申请人本年度同时申请了国家自然科学基金项目并于此前获批立项,根据相关规定,不再重复立项为教育部人文社科研究项目。

在2015年第三批国家社科基金后期资助项目立项名单中,该校获批5项。至此,该校2015年度获批国家社科基金项目累计达12项(6月份获批年度项目7项)。

- 自然科学研究

“十二五”期间,该校共获批立项国家自然科学基金469项,其中:重点项目7项,重大研究计划8项(重点支持2项、培育6项),优青2项,面上项目179项,青年基金248项,国际合作交流项目7项,专项基金等项目18项;基金立项数分别于2013年、2015年突破百项。

在2010年度国家自然科学基金项目评审结果中,该校共有44项获批主持立项,其中重点项目1项(合同经费260万元),面上项目23项,青年基金项目19项,国际交流与合作项目1项,合同经费共计1612.3万元,较2009年获批资助经费增长78.12%,研究范围涉及地球科学、工程与材料科学、信息科学及管理科学等多个学科领域。

学术资源

- 馆藏资源

截至2023年1月,学校图书馆馆藏纸质文献265万余册,数据库总量近60种,累计中外电子图书总量为199万余种,电子期刊227万种,年订阅纸质中外期刊996种。大气科学、环境科学与工程、信息科学与技术、计算机科学等学科的核心期刊均有系统完整的收藏,同时藏有1951年以来全国和各地区大气科学类、水文气象类的资料和1956年以来的高空、地面历史天气图。

- 学术期刊

《大气科学学报》:在原《南京气象学院学报》办刊基础上改版,以论著、重大项目研究简报、学术论文、中国国内外大气科学发展动态、综合评述等栏目为主阵地,主要刊登大气科学领域具有创新性的高水平学术论文。

《南京信息工程大学学报(自然科学版)》:2011年、2013年入选中国科技核心期刊,被美国《化学文摘》、《剑桥科学文摘》,德国《数学文摘》,波兰《哥白尼索引》等中国国外数据库,以及知网、万方、维普等中国国内数据库收录。 主要刊登电子、通信与自动控制技术,计算机科学与技术,环境科学与工程,地理、遥感与测绘技术,机械仪器仪表、电气工程,地球科学,材料科学,化学与化工,生物学,信息科学与系统科学,数学和物理学等方面的基础理论与应用研究论文。

《阅江学刊》:主要反映人文社会科学各学科领域“观点新、信息新、角度新、资料新、方法新”的理论成果。主要栏目有本刊特稿、阅江论坛、经济观察、制造业研究、气象与人类社会、高等教育评论、三农中国、民国文化研究、审美文化研究、文学艺术研究及专题研究(围绕某个学术主题以某一学科或以不同学科领域相互关联渗透的系列性学术研究为主,如已出版的“人间佛教”、“金融危机与劳动合同法”)等。

形象标识

- 校名

校名

校标

校标是以象形图形为主体,图形上方是中文校名,中间为一颗旋转的地球,地球左方为祥云,下方为学校成立的时间“1960”,图形下方是学校英文名称。太阳、地球、云气和海洋,构建了广泛而紧密的命运共同体;地球与横轴形成了23.5°的自转与公转夹角,象征着学校主次有序、有律可循的可持续发展生态。星系、云气、海洋和光环,体现了我们以地球科学学科为特色引领,其他各学科支撑发展的学科体系。

南京信息工程大学

精神文化

- 校训

明德格物,立己达人

“明德格物”语出《礼·大学》。取“德才兼备、以德为先”之意。明德,即立德修身;格物,即笃学求是。

“立己达人”语出《论语·雍也》。取中国知识分子“独善其身,兼济天下”之意。立己,即自律自强;达人,即尽责尽心。

校训中“明德”突出德育为首的教育理念;“格物”强调探究真理的科学精神;“立己”着眼于增强自我修养;“达人”侧重于个人的社会责任感,四者紧密相连。“明德格物”体现了科研教学的定位高度,“立己达人”体现了和谐发展的丰富内涵。以此作为校训,就是要倡导全体师生员工努力学习、勤勉工作,以高尚的道德情操和务实的求真精神,不断追求自我与他人,个人与社会的和谐。

- 校风

艰苦朴素、勤奋好学、追求真理、自强不息

- 校庆日

南京信息工程大学的校庆日为每年5月11日。

- 校歌

校歌

《同心创辉煌》

我们享有同一片蓝天,

我们拥有同一个校园。

这里有共同的青春年华,

这里有共同的师长同窗。

我们拥抱同一轮朝阳,

我们怀有同一个理想。

这里有共同的辛勤汗水,

这里有共同的歌声荡漾。

啊,艰苦朴素,勤奋好学,

明天的栋梁在这里成长。

人生的风帆在这里启航,

希望向未来,同心创辉煌,

同心创辉煌。

我们享有同一片蓝天,

我们拥有同一个校园。

这里有共同的青春年华,

这里有共同的师长同窗。

我们拥抱同一轮朝阳,

我们怀有同一个理想。

这里有共同的辛勤汗水,

这里有共同的歌声荡漾。

啊,人民重托,祖国召唤,

明天的栋梁在这里成长。

人生的风帆在这里启航,

希望向未来,同心创辉煌,

同心创辉煌。

学校荣誉

2019年8月5日,获评2019年度全国创新创业典型经验高校。

2021年9月,被确定为江苏高水平大学建设高峰计划建设高校。

2021年12月9日,人工智能产业学院被列入“首批现代产业学院”公示名单。

2022年2月14日,入选教育部公布的第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单。

2022年4月,南京信息工程大学自动化学院团委荣获“江苏省五四红旗团委”称号。

2022年5月,南京信息工程大学“气象大家”科学家精神教育基地入选首批江苏省科学家精神教育基地。