北京信息科技大学简介

北京信息科技大学(Beijing Information Science and Technology University),简称“信息科大”,位于北京市,是一所以工学为主,工、管、理、经、文、法6个学科门类协调发展的北京市重点支持建设高校,国家国防科技工业局与北京市共建高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家“111计划”、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校、首批北京市属高等学校数字校园示范校,是“一带一路”中波大学联盟首批成员,入选国家级创新创业教育实践基地 ,具有优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位推荐权。

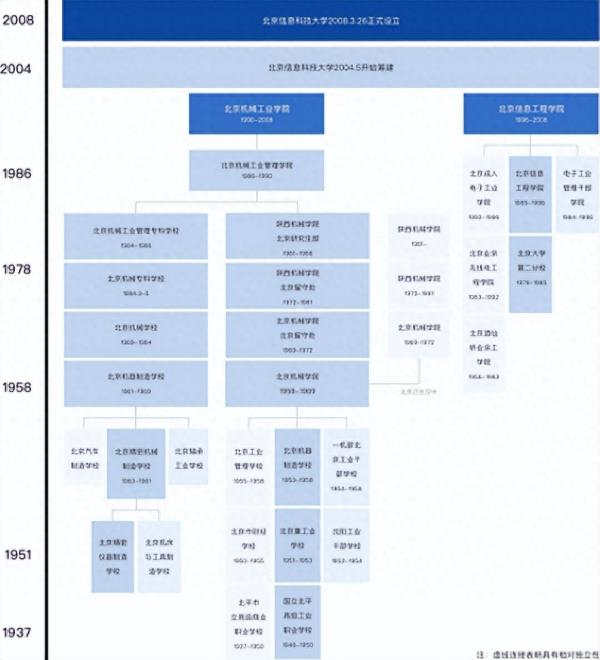

北京信息科技大学由原机械部所属北京机械工业学院和原电子部所属北京信息工程学院在2008年合并组建,办学历史可以追溯至1937年。2011年9月,学校获批为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校。

截至2023年3月,学校有5个校区,另有占地1200余亩的新校区;设有13个学院(部) ,开设44个本科专业;拥有博士后科研工作站1个,一级学科博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点13个,6个专业硕士学位授权类别;有专任教师1068人,全日制本科生10660人,全日制硕士研究生2713人,全日制博士研究生20人,留学生120人

学校前身

- 北京机械工业学院

1.陕西机械学院北京研究生部

1937年,设立的北平市立高级商业职业学校。

1946年初,国立北平高级工业职业学校开始筹备,1946年5月正式建立,招生开学。学校为高级职业学校,设机械、电机、矿冶三科,学制三年。

1949年1月31日,北平获得解放。5月4日,由北平市长叶剑英签署公文:“遵华北人民政府函,本年5月4日国立北平高级工业职业学校划归企业部领导,请企业部派员接管。”原在解放区的华北大学工学院代表人民政府接管了学校。10月10日,遵重工业部令改名为“国立北京高级工业职业学校”,归中央人民政府企业部领导。北平市立高级商业职业学校迁至前门外香厂路,由北京市人民政府接管。

1950年1月,重工业部部长陈云签署重密字第122号文,将华北大学高职部与国立高工合并。6月,北平市立高级商业职业学校改为北京市财经学校。

1951年1月,国立北京高级工业职业学校更名为北京重工业学校。

1953年1月,为适应大规模经济建设的需要,重工业部将北京重工业学校分设为机器制造学校和钢铁工业学校两所学校。 北京机器制造学校迁入北京东郊小庄。

1955年,北京市财经学校移交给第一机械部,改名为北京工业管理学校。

1958年7月7日,为了适应机械工业发展的需要,第一机械工业部决定将北京机器制造学校、北京工业管理学校、北京干部学校合并建立北京机械学院,合并后,三校拆除了各自的围墙成为统一的校园,位于北京市朝阳区小庄。

1969年10月22日,第一机械工业部军管会决定北京机械学院搬迁陕西汉中。是年,成立北京机械学院北京留守处。

1972年,北京机械学院与陕西工业大学合并更名为陕西机械学院,北京留守处更名为陕西机械学院北京留守处。

1980年1月,报经国务院批准成立陕西机械学院北京研究生部。

2.北京机械工业管理专科学校

北京机械工业管理专科学校的历史可以追溯到20世纪50年代的北京精密仪器制造学校、北京机床与工具制造学校。

1960年,两校合并为北京精密机械制造学校。

1961年7月,第一机械工业部决定将北京精密机械制造学校与北京汽车制造学校、北京轴承工业学校合并,定名为北京机器制造学校。

1969年至1979年学校,由一机部教育局划归北京市机械局管理,更名为北京机械学校。

1980年,学校由北京市机械局划归一机部教育局。

1984年3月26日,经教育部同意,将北京机械学校改名为北京机械专科学校。同年5月5日,又改名为北京机械工业管理专科学校。

3.北京机械工业管理学院

1986年,陕西机械学院北京研究生部和北京机械工业管理专科学校合并成立北京机械工业管理学院。

4.北京机械工学院

1990年11月,学校更名为北京机械工业学院,隶属中华人民共和国机械工业部。

1998年9月,学校划转北京市管理,成为中央与地方共建、以北京市管理为主的普通高等学校。

- 北京信息工程学院

1.北京大学第二分校

1978年11月22日,北京市召开高等学校扩大招生工作会议,确定了北京市创办36所分校,北京大学第二分校是其中之一。

2.电子工业管理干部学院

1984年1月30日,电子工业部发文正式成立电子工业管理干部学院。

3.北京成人电子工业学院

1956年9月,由中央第二机械工业部提议,教育部批准,酒仙桥的几家工厂和四机部11所、12所创办北京酒仙桥业余工学院。首任院长由二机部十局长蒋崇璟担任。

1969年4月18日宣布解散,1983年2月恢复办学,定名为北京业余无线电工程学院。

1992年,更名为北京成人电子工业学院。

4.北京信息工程学院

1985年1月,经国家教育部批准,北京大学第二分校升格更名为北京信息工程学院,隶属于中华人民共和国电子工业部。

1996年12月,原电子工业部所属的北京信息工程学院、电子工业管理干部学院、北京成人电子工业学院三所在京院校合并成立新的北京信息工程学院。

2000年,北京信息工程学院划转北京市管理。

合并之后

2003年8月21日,北京市委、市政府决定由原北京机械工业学院和北京信息工程学院合并组建北京信息科技大学。

2008年3月26日,教育部批准正式设立北京信息科技大学。

2011年9月,学校获批为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校。

2016年12月,学校获评为首批北京市深化创新创业教育改革示范高校。

2017年,学校首次入选“高等学校学科创新引智计划” (简称“111计划”)。

2021年11月,获批成为博士学位授予单位。 12月18日,北京信息科技大学新校区启用大会在新校区文理楼报告厅举行;20日,首批部分师生、部分学院和机关将正式搬迁入住新校区。

院系专业

截至2023年3月,学校设有13个学院(部),开设44个本科专业。

师资力量

截至2023年3月,学校现有专任教师1068人,其中72.1%具有博士学位,60.1%具有高级职称,拥有博士生导师49人,硕士生导师518人。学校拥有入选“国家级百千万人才工程”3人,入选“国家级青年人才项目”2人,入选教育部高等学校教学指导委员会委员4人,入选北京市“新世纪百千万人才工程”4人,北京学者3人,青年北京学者1人,长城学者等北京市级高层次人才5人,北京市属高校拔尖创新人才4人,北京市优秀人才青年拔尖人才7人,北京市属高校优秀青年人才17人,北京市属高校青年拔尖人才45人,北京市青年英才20人,中青年骨干97人,北京市“高创计划”教学名师4人,北京市高等学校教学名师17人,北京市高等学校青年教学名师2人,全国五一巾帼标兵1人,北京市师德榜样、师德先锋、优秀教育工作者等30人,北京市首都劳动奖章和首都教育先锋先进个人11人,北京高校优秀本科教学管理人员4人,北京高校优秀本科实验教学指导教师1人,北京高校优秀本科教学服务保障人员1人。有国家级优秀教学团队1个,“全国高校黄大年式教师团队”1个,北京市优秀教学团队8个,北京高校优秀本科育人团队4个,“北京市战略科技人才团队”3个,北京市优秀人才青年拔尖团队和市属高校创新团队14个,北京市优秀德育先进集体3个。

国家级优秀教学团队:高等数学教学团队(许晓革)

全国高校黄大年式教师团队:机械工程教师团队

国家百千万人才工程:祝连庆

全国优秀教师:苏中

北京市优秀教学团队:电子信息与控制实验教学中心教学团队(李邓化)、工商管理专业教学团队(曲立)、工程图学教学团队(王建华)、测控技术与仪器专业教学团队(董明利)、机械设计教学团队(郝静如)电子信息工程专业教学团队(周金和)、软件工程专业教学团队(刘建宾)

教学建设

- 质量工程

截至2022年7月,学校有国家级一流专业建设点14个、国家级特色专业建设点4个;北京市级一流专业建设点17个、北京市特色专业建设点9个,北京高校“重点建设一流专业”3个,3个专业入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,9个专业通过工程教育专业认证,2个专业获批教育部“地方高校本科专业综合改革试点专业”;有国家级一流本科课程3门,北京高校“优质本科课程”12门,北京市高校课程思政示范课程5门;有国家级实验教学示范中心2个、国家级大学生校外实践教育基地1个、国家级工程实践教育中心建设单位1个,北京市实验教学示范中心5个、北京市校外人才培养基地5个、北京高等学校示范性校内创新实践基地2个。

国家级特色专业:车辆工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术

国家级一流专业建设点:车辆工程、电气工程及其自动化、通信工程、软件工程、财务管理、信息管理与信息系统、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、计算机科学与技术、工商管理、信息与计算科学等

国家级实验教学示范中心:电子信息与控制实验教学中心

国家级工程实践教育中心:北京信息科技大学-中兴通讯有限公司实践教育中心(通信工程学院与中兴通讯股份有限公司合建)

教育部卓越工程师教育培养计划专业:自动化、通信工程、网络工程

工程教育专业认证专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、通信工程

教育部地方高校本科专业综合改革试点专业:自动化、计算机科学与技术

北京市级一流专业建设点:智能科学与技术、信息管理与信息系统、机械电子工程、光电信息科学与工程、电子信息工程、网络工程、信息安全、信息与计算科学、网络与新媒体等

北京市特色专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、电子信息工程、测控技术与仪器、通信工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统

北京市实验教学示范中心:计算机实验教学中心、电工电子实验教学示范中心、机械工程实验教学示范中心、文管综合实践教学中心

北京市属高校一流专业:测控技术与仪器

北京市人才培养模式创新实验区:以信息类为主的特色专业应用型人才培养模式创新试验区

| 类别 | 课程名称 |

| 国家级一流本科课程 | 计算机导论、通信原理、e时代的新课堂-在线教育概论 |

| 北京市精品课程 | 机械原理、工程制图、数据库系统基础、数字电路与逻辑设计、高等数学、运营管理等 |

- 教学成果

2020年,学校学生共获得省部级(含)以上奖励646项,涉及学生约1300人次,其中一等奖133项,二等奖187项,三等奖276项,优秀奖50项。

截至2022年7月,学校获得“十一五”和“十二五”国家级规划教材24种,北京市北京市高等教育精品教材28种,北京高校“优质本科教材课件”12套。2014年独立获得国家级教育教学成果二等奖1项,在2021年北京市教育教学成果奖中,学校独立获得一等奖4项,二等奖5项,与兄弟院校联合获得一等奖1项,二等奖1项。

2022年,学校获2022年中国仪器仪表学会高等教育教学成果一等奖3项。其中作为第一完成单位的1项,作为第二完成单位的2项。

国家级教育教学成果一等奖:强化特色,服务首都,提升应用型人才的工程实践和创新能力

学科建设

有一级学科博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点13个,6个专业硕士学位授权类别,有北京市高精尖学科2个,与北京科技大学共建北京市高精尖学科1个,工程学科进入ESI学科排名全球前1%。

- 重点学科

北京市重点学科:机械电子工程、精密仪器与机械、技术经济与管理

北京市重点建设一级学科:机械工程、管理科学与工程

北京市重点建设二级学科:应用数学、测试计量与仪器、信号与信息处理、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、计算机应用技术、企业管理

- 学位点

一级学科博士点:仪器科学与技术

二级学科博士点:测试计量技术及仪器、精密仪器及机械、生物传感与医学仪器

一级学科硕士点:仪器科学与技术、控制科学与工程、机械工程、管理科学与工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、网络空间安全、电子科学与技术、光学工程、工商管理、应用经济学、数学、马克思主义理论

二级学科硕士点:光学工程精密仪器与机械、测试计量技术与仪器、信号与信息处理、通信与信息系统、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、导航制导与控制、电力电子与电力传动、电机与电器、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、网络信息检索与内容理解、软件工程、国民经济学、数量经济学、金融学、会计学、管理科学与工程、企业管理、技术经济及管理、微电子学与固体电子学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、信息管理与信息安全、管理科学与工程、马克思主义中国化研究、计算机语言学、智能传感与信息处理、生物传感与医学仪器、数字文化传播、机械设计及其自动化、机械电子工程、机械设计理论、先进装备动力学及控制、先进制造设备、工业设计、车辆工程

专业学位授权点:电子信息类、机械类、工程管理、工商管理(MBA)、会计、新闻与传播

学校荣誉

2022年4月,北京信息科技大学获2022年首都劳动奖状,北京信息科技大学团委被表彰为“北京市五四红旗团委”。

科研机构

截至2023年3月,学校拥有省部级与行业重点科研机构32个,其中教育部重点实验室2个、北京实验室1个、北京市重点实验室6个、北京市(高等学校)工程研究中心1个、北京市工程研究中心1个、北京市国际科技合作基地3个、北京市哲学社会科学研究基地1个。

科研成果

2007至2009年,学校连续以第一单位获得国家科学技术奖4项;2017年,再次获得国家科学技术奖1项。近三年,授权发明专利280项,新增省部级以上科技奖励6项。

2020年,学校国家自然科学基金获批总量达到29项,其中获得3项联合基金重点项目,获批国家重点研发计划课题4项,获2项2019年度北京市科学技术进步奖二等奖。

2022年,学校获2项2021年度北京市科学技术奖,获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖一等奖,首次获批国家自然科学基金重大研究计划培育项目,全年新增各类科研项目250余项,授权各类知识产权169项,其中发明专利94项。

国家科技进步奖二等奖(不完全统计):现代仪器制造柔性研发平台的创建及系列产品开发(2007年、第一完成单位)、消费类产品中有毒有害物质的评价技术平台(2008年、第一完成单位)、非牛顿流体流变学特性测试技术研究及应用(2009年、第一完成单位)等

国家技术发明奖二等奖(不完全统计):国防军工项目(涉密)(2008年、第一完成单位)等

教育部科学技术进步奖(不完全统计):复杂几点装备运行安全保障及故障预报技术(2012年)、动物源性食品检测方法和可追溯技术研究与集成示范(2012年)等

学术资源

- 馆藏资源

截至2022年6月,北京信息科技大学图书馆收藏纸质图书121万余册,电子图书、电子期刊共计353万余册,中外文纸质现刊1027种;有中国知网、万方、维普、超星电子图书、新东方多媒体英语学习库、软件通、IT技能在线学习平台、经济信息类数据库等中文数据库和SCIE、CPCI、EI、SD、Springer、Emerald、EBSCO、IEL、ACM、TF、SPIE等外文数据库共计73个,建有数字图书馆,有服务器20台,存储设备可用容量157TB。

- 学术期刊

《北京信息科技大学学报》是美国“剑桥科学文摘(CSA)数据库、俄罗斯“文摘杂志”、“中国期刊全文数据库”、“中国核心期刊(遴选)数据库”、“中国知网”、“万方”等多家数据库来源期刊。

《北京信息科技大学学报》主要刊登信息技术、现代制造技术、光机电一体化、通信工程、计算机技术、自动化技术,基础科学研究、知识管理与技术经济等方面的理论研究与实验研究学术论文。

合作交流

截至2022年7月,学校设有经教育部批准的与美国奥克兰大学共同举办的电子信息类专业硕士研究生中外合作办学项目。学校聘请了英国工程院院士、英国剑桥大学教授等专家和学者担任学校的学术委员会委员和荣誉教授,联合清华大学、英国剑桥大学牵头成立先进光电子技术国际合作联合实验室,“先进光电子器件与系统学科创新引智基地”入选国家“111计划”。 学校是首批中国东盟信息港电子信息人才培养与科技创新联盟成员。学校国际交流学院设有本科和研究生两个层次的国际学生学位培养项目,为来华留学的国际学生提供政府奖学金等。

学校标志

- 校徽

学校的校标基本构图由“信息科大”汉语拼音的声母组成,标志外圈的四个线条组成的图案代表宇宙的宏观世界,标志的中心图案代表宇宙的微观世界,图案以冷、暖两色调组成,暖色代表活力创新,冷色调代表智慧科技。整个图案寓意北京信息科技大学探索、追求宇宙宏观与微观世界的真理

校园文化

- 校训

勤以为学,信以立身

“勤以为学”是要求师生养成勤劳、勤奋、勤俭、勤恳的美德,并把它内化为每一个体的性格和品格,在中华民族传统美德中,勤是众德之首,万善之源,是兴家的法宝,立世的本源,也是一切事业成功的保证。“勤以为学”是广大师生学习与工作、成人与成才的先决条件和行为法则。

“信以立身”是要求广大师生要养成诚信、忠信、守信、笃信的美德,具有坚定的信念、信仰、信心,养成信用、信实、践诺的个体品格和行为习惯,在中华民族传统美德中,信是五常之一,是一切道德或美德养成必须具备的条件,既可指个体单纯外的守诺行为,也可指个体由内而外显的诚信之实、守信之道。“信以立身”所揭示的做人做事要诀在于“信”,即诚信、忠信、守信、践诺,既要身心和谐,表里如一;又要言行一致、践诺履约。

勤以为学,信以立身体现了高校德育“会做人与善做事”的价值指向,彰显出“勤奋治学,诚信做人”的德育愿景。